10年ぶりくらいに足尾銅山の方に行ってみた。今回は軽い散策気分で以前から気になっていた神子内方面へ。本当は馬車鉄道の方を巡ってみたかったのだが、下調べしていなかったので足尾駅から旧神子内橋まで行って帰ってきた。

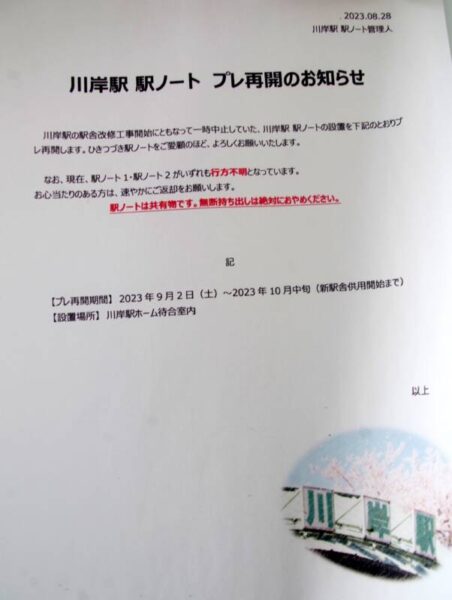

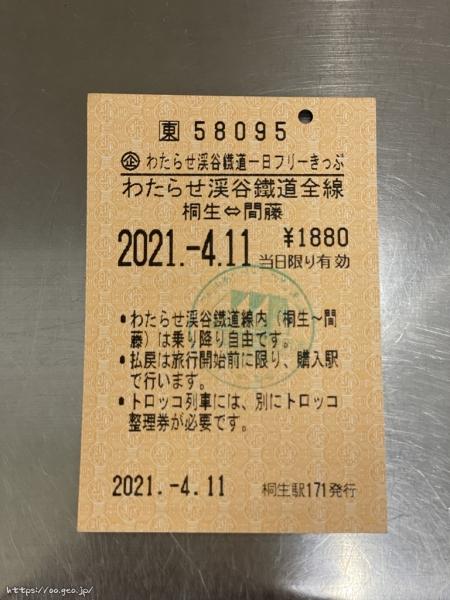

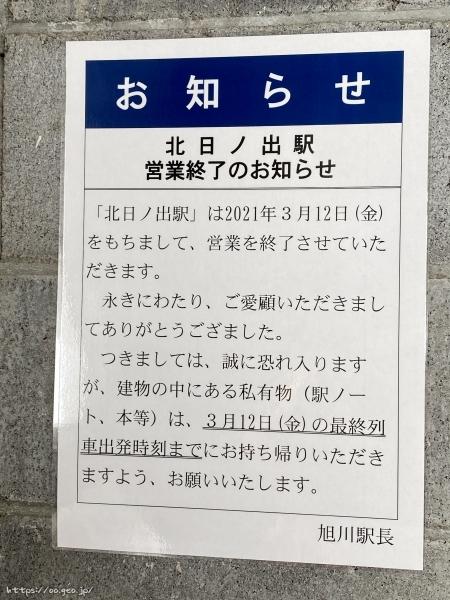

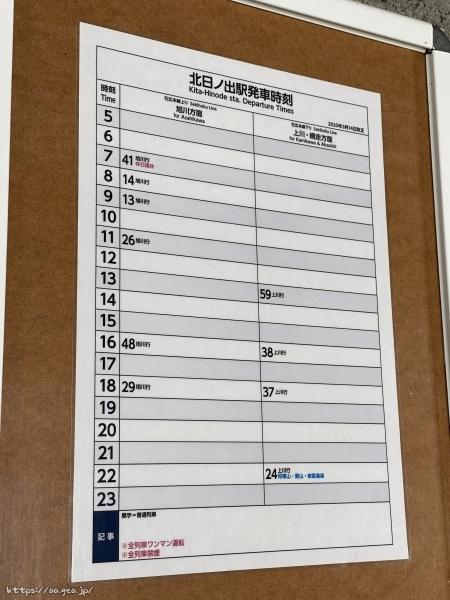

わたらせ渓谷鐵道の1日フリーきっぷは乗り放題で大人1880円。桐生駅から沢入駅以降を往復する際はこのきっぷを利用した方が安くなる。以前は桐生駅でこのきっぷを買えなくて苦労した記憶があるのだが、JRの指定券売機で買えるようになっていた。ただし台紙はJRと共通。以前は見本画像のようなオリジナル図柄のきっぷだった気がするのだが。

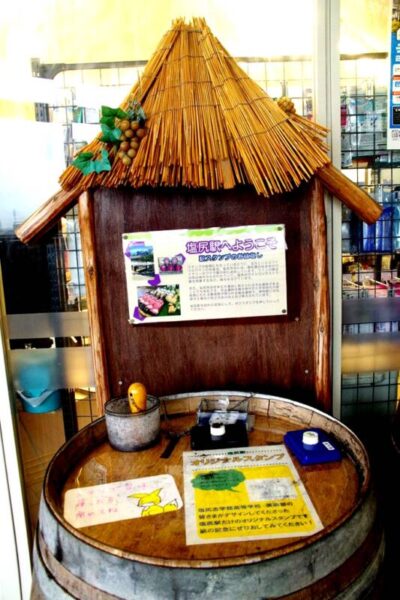

桐生駅の駅スタンプ。全1個。改札窓口管理。

ひなびた沢入駅の待合室と桜の木。いつかこのあたりもゆっくり巡ってみたい。

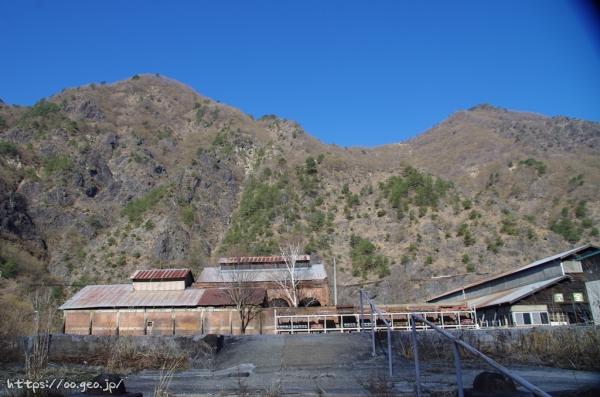

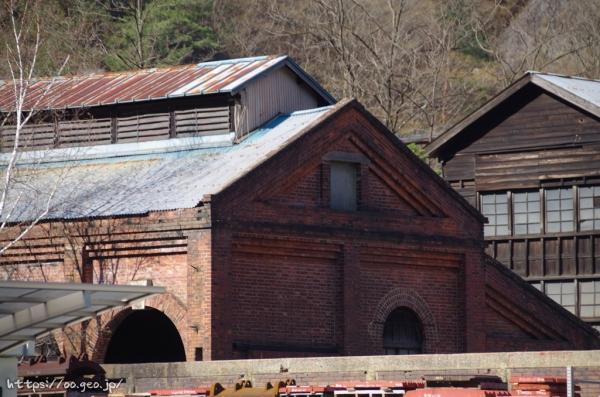

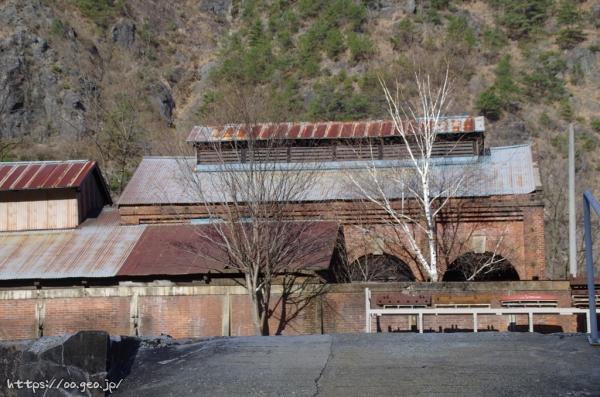

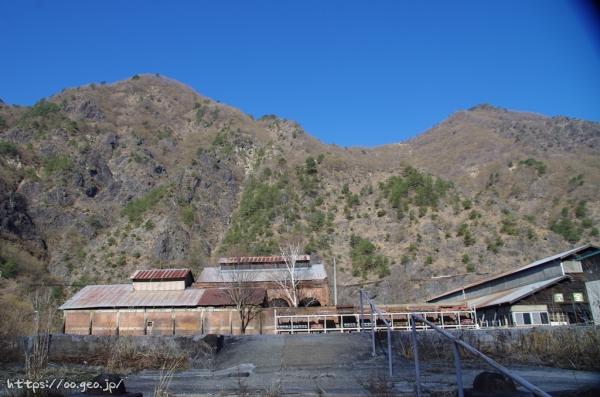

せっかくの乗り放題きっぷなので、間藤駅まで行って、そこから足尾駅に戻ってきた。間藤駅での折返し停車時間は6分しかなかったが、間藤駅前の古河キャステック周辺の様子を久しぶりに見てみる。古い建物は解体され、これまで見えなかった奥の建物が見えるようになっていた。

間藤駅と桜

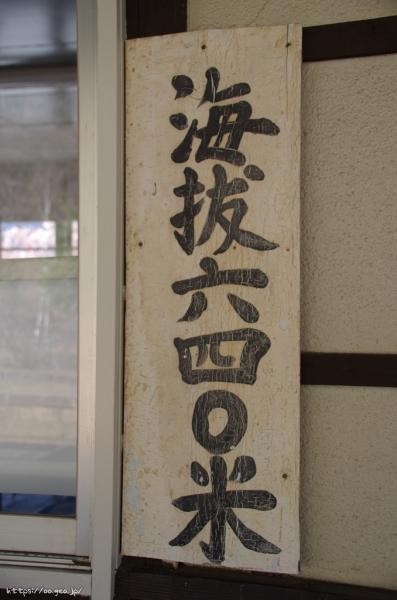

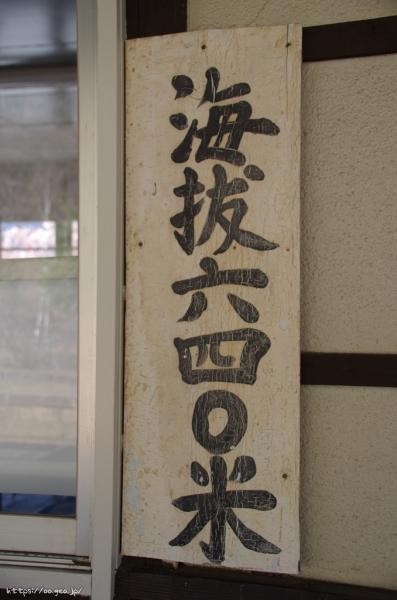

足尾駅

足尾駅の屋根

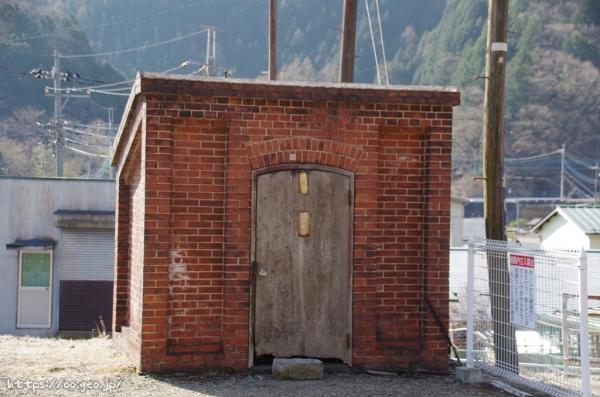

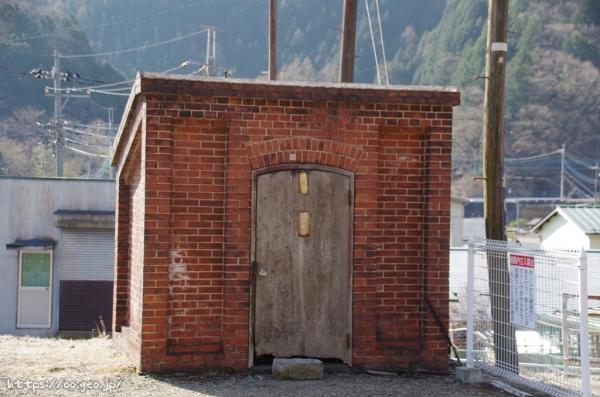

足尾駅ホームの煉瓦油庫 大正3年築

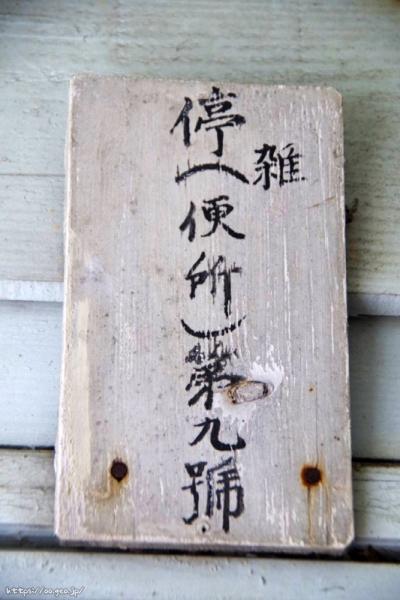

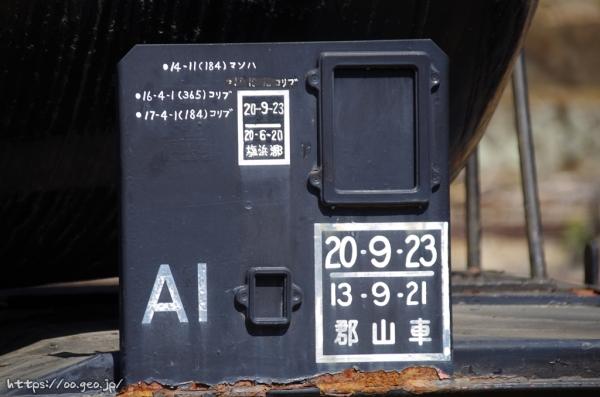

煉瓦油庫の建物財産標

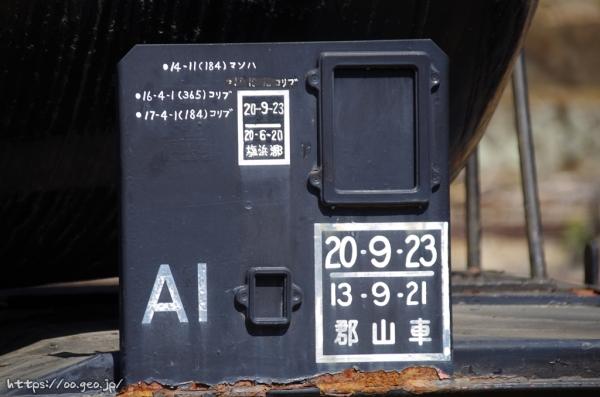

わたらせ渓谷鐵道 わ89-313

足尾駅舎内

窓口前の荷置き台(?)の装飾が洒落ている

足尾歴史館管理の保存車両 古河鉱業の貨物

協三工業 入換機

日本輸送 入換機

キハ35 70

背後の山は1029mの無名峰

キハ30・35

ヨ8928号車

日本石油輸送株式会社 タキ35000 35811 35t積 ガソリン専用車

古河機械金属 濃硫酸専用車 タキ29300 29312 39t積

協三工業 10トンディーゼル機関車

足尾貨物の拠点駅なので引込線が多数あり構内が広い。保線係員の詰め所かと思われるものが残ってる。時々キィーッと叫ぶ甲高い声が聞こえてきたので何かと思ったらつがいの鹿だった。当たり前のように線路敷地内を歩いている。以前足尾銅山の裏の方で鹿の死骸を見たことがあるが、相当数の鹿が繁殖していそうだ。

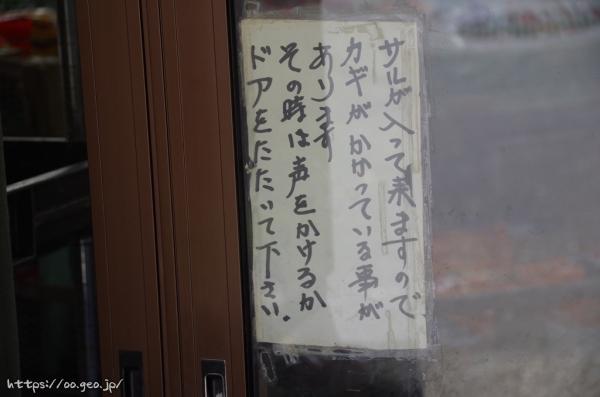

足尾駅前の食料品店・北村商店

(おそらく)足尾駅唯一のお店。なきゃ困る。営業は12時から。

以前は惣菜類を売っていたが、この日は扱っていなかった。

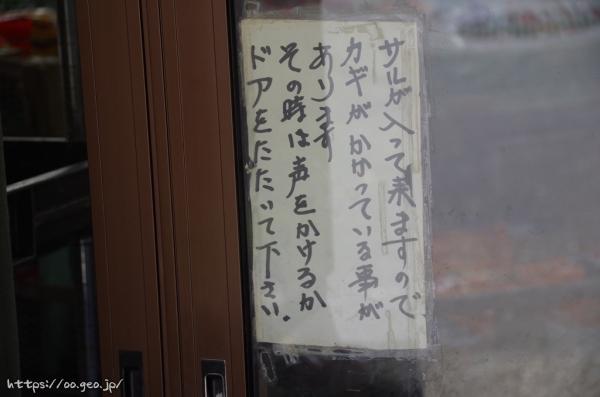

足尾は本当によく猿を見る。大群だと結構怖い。

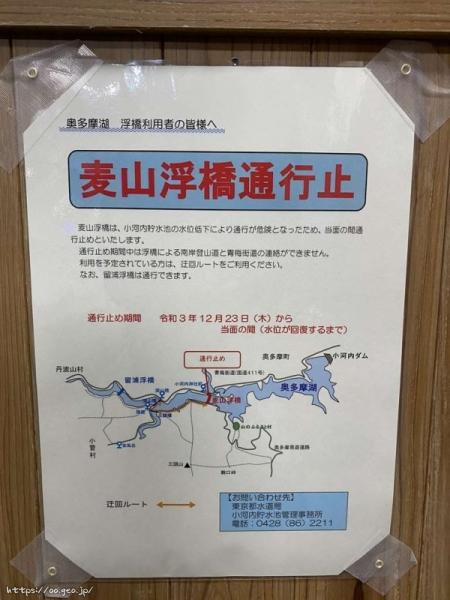

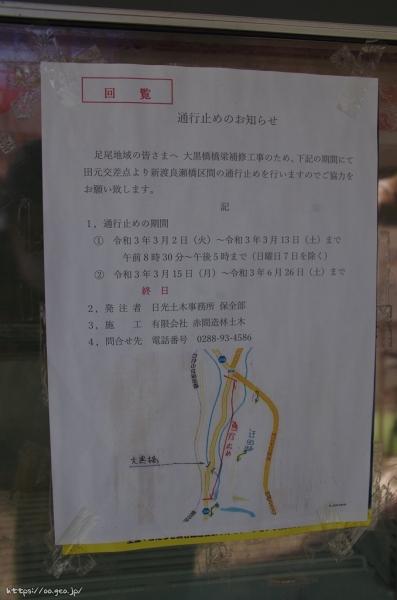

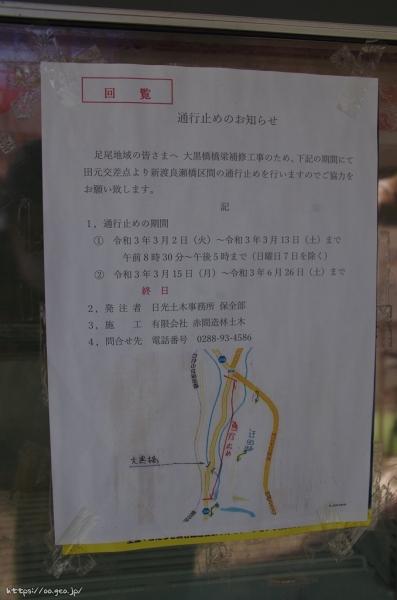

大黒橋通行止めの案内

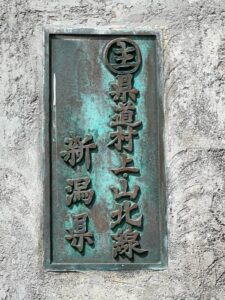

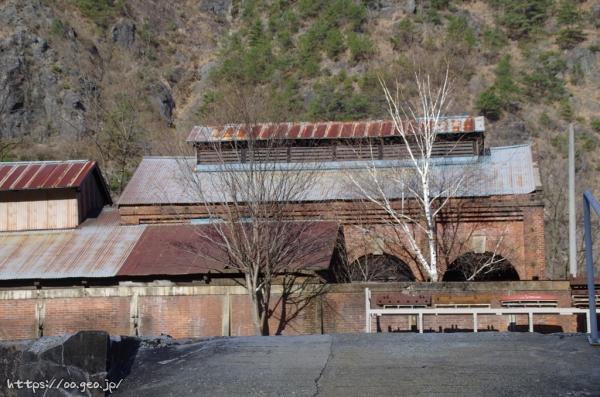

古河機械金属 古河掛水倶楽部

この日は休館日で見学できなかったので敷地外から眺めた。

所長役宅

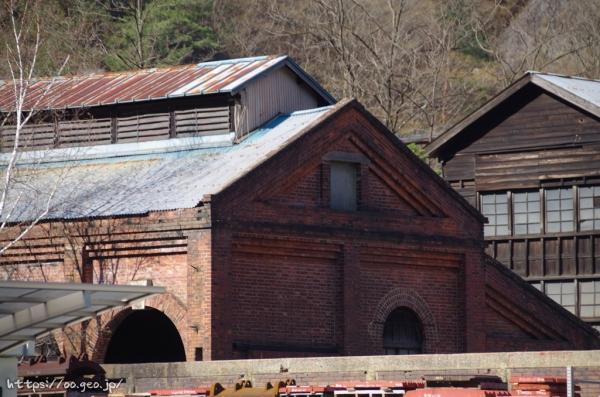

赤レンガ倉庫

足尾駅前の掛水社宅。人気がなかったが、現在は3分の1くらい住民の方がいる様子。

旧渡良瀬橋

昭和10年(1935年)完成

旧渡良瀬橋から眺めた渡良瀬川と桜並木

かつてはここ(旧渡良瀬橋)から150mの上流の、松木川と神子内川の合流地点が渡良瀬川の起点だったが、昭和40年(1965年)に松木川の上流に変更された。足尾砂防堰堤 銅親水公園に源流の碑がある。

旧渡良瀬橋たもとの馬頭尊

明治26年に下間藤に建てられ、大正10年頃にここに移されたもの。盛時には300頭以上の馬がいて、銅山の物資運搬に活躍した。

古河機械金属の渡良瀬社宅

かつて銅山で働いていたという住民の方とご挨拶。現在もここで暮らしているとのこと。かつては金龍山の上からこのように見えた社宅群だが、10年経って社宅の数も減った様子。

なんと。染付便器の残っているトイレがあった。染付便器は明治期がブームらしいから、その頃のものだろうか。

風呂場

渡良瀬社宅内の正一位稲荷大明神

1980年(昭和55年)完成の中原橋

以前、この付近に芝の沢橋という吊橋があったようなのだが、その具体的な場所がわからない。芝の沢橋から野路又橋までの神子内川左岸の集落を、明治期に「深久縄」という地名で呼んだ(「足尾を歩く」P.50参照)

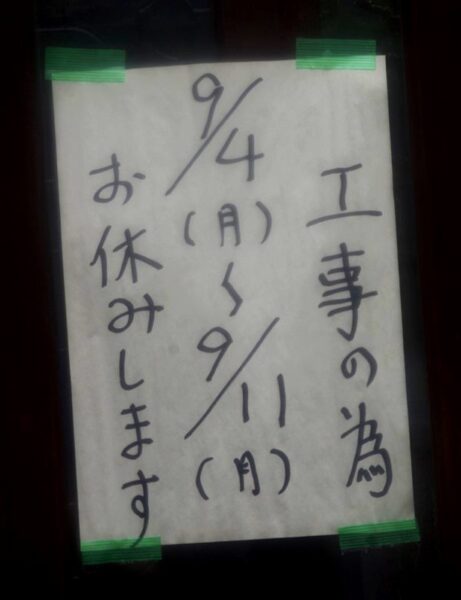

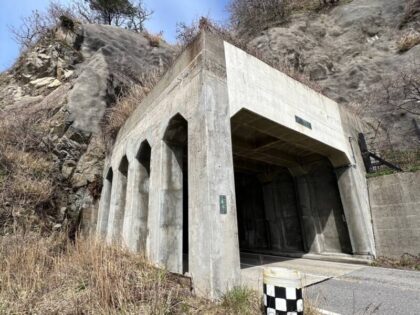

中原橋付近の落石防止工事は休工中

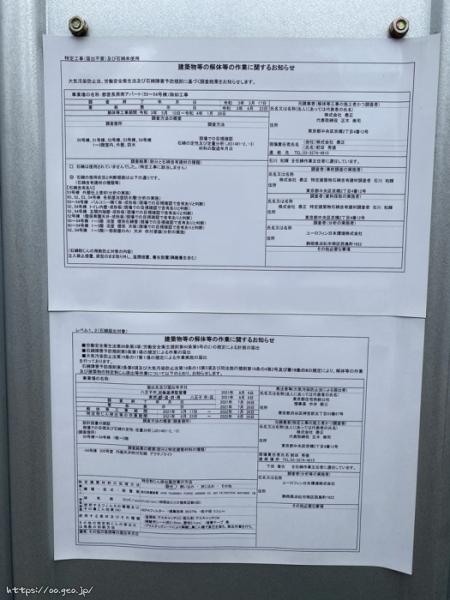

大黒橋補修工事の案内

若葉が芽生える時期の、まだ葉緑素をまとってない葉の赤みが好き

芝ノ沢方面に行ってみる

かつては何かあった所だと思うが、10年前の地図からは既に表記が消え去っていて何があったかわからない。

古い電柱が転がっている

このピン碍子は通洞の溶接工場にある電柱と同じ年代、同じメーカーのものだ。

詳細はわからないが…

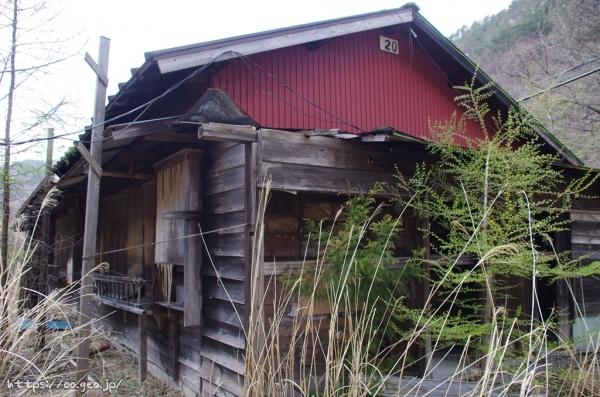

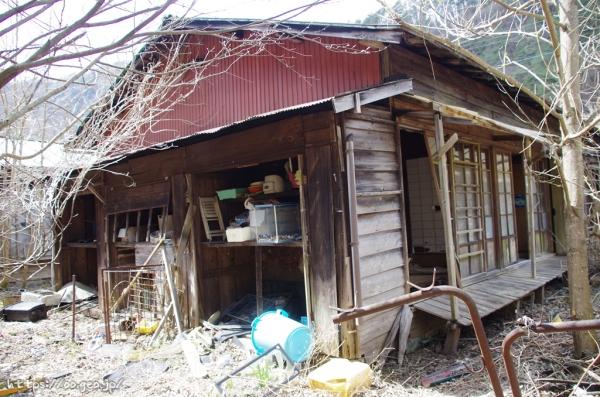

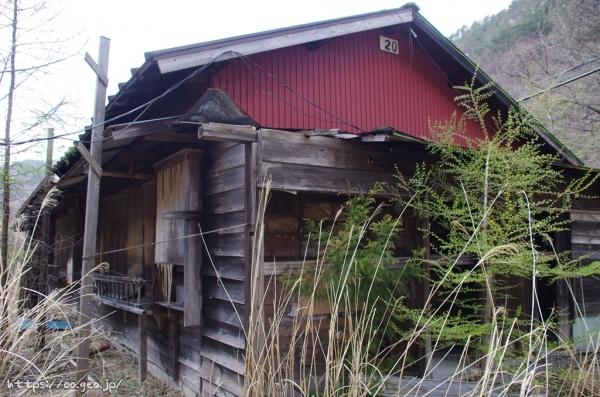

金龍山から見えたきれいな色の芝ノ沢古河社宅は10年経ってすっかり朽ちていた。当時はまだ住民がいたと思うが(2009年の住宅地図に世帯表記がある)、無人になって大分経つようだ。

金龍山から見えたきれいな赤い壁の社宅はこれだけど、近くで見るとそこまで赤が目立つわけでもない

電柱の電話標

浴場

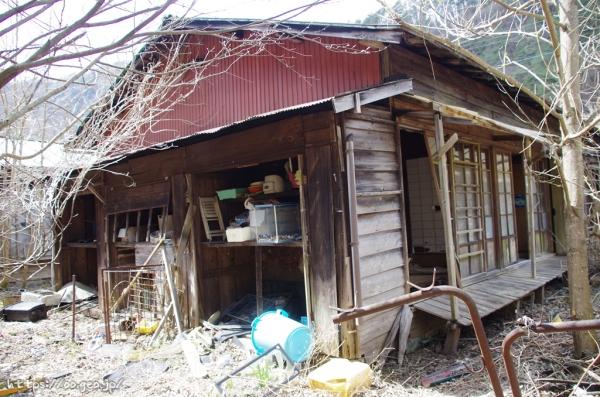

一部の家屋は作業用に使われているみたいで、比較的新しい感じの機材が置かれていた

木型倉庫とはなんだろう

上芝沢の古い砂防指定地標

野路又橋付近の神子内川に何やら見えたのだが、芝の沢ダム(通洞発電所の水源)の堰堤ではないようだ。

「足尾を歩く」P.50を見ると「大正5年(1916年)、工作課職工長屋が芝の沢に建てられ、以後野路又寄りの高台にも社宅が建ち、昭和30年(1955年)には135戸になった。」と書いてあるが、恐らくその高台がこれだろう。2009年の住宅地図を見ると既に世帯名の表記はない。芝の沢という沢自体は「関東森林管理局 日光森林管理署 足落治山事業所」のさらに上の方にある。

壁に藤田三歩さんの昭和レトロ&メルヘンタッチなキャラクターイラスト「ミックルペペ」のカレンダーがかかってる。いつ頃のだろうと思って調べたら、藤田三歩さんは1980年頃からイラストを描き始め、1985年にカレンダー展で受賞、1993年に43歳で亡くなっている。そしてその活動期に近く、5月1日が火曜日の年は1984年、1990年、2001年、2007年、2012年あたりなので、1984年製か1990年製か…

コカコーラの1リットルガラス便が落ちていた。どうやら1970年代のデザインらしい。

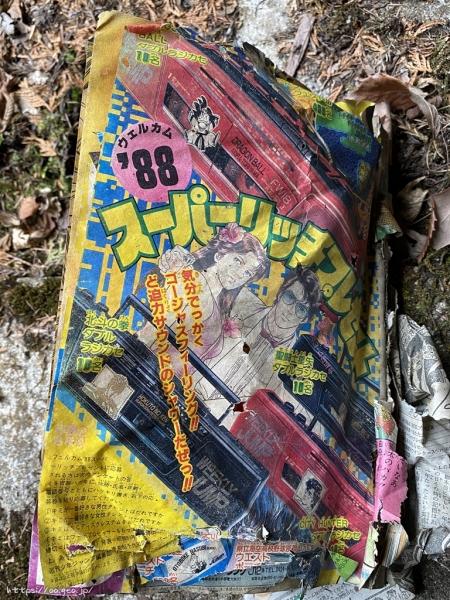

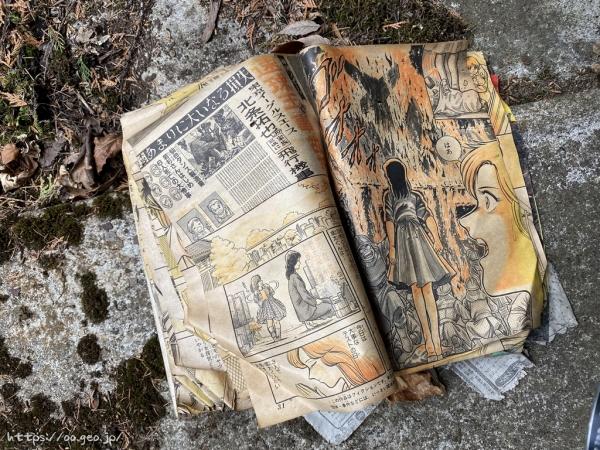

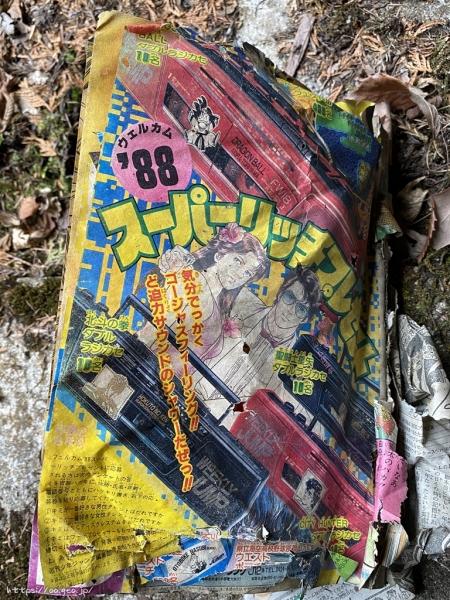

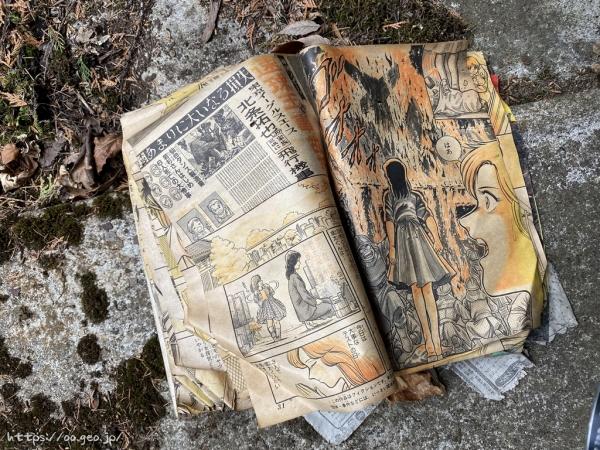

1988年の週刊少年ジャンプが転がっていた

こちらは染付でなく青磁の古便器

横幅が狭め

家屋調査済証

これはきれいな針葉樹

野路又橋

1983年(昭和58年)完成

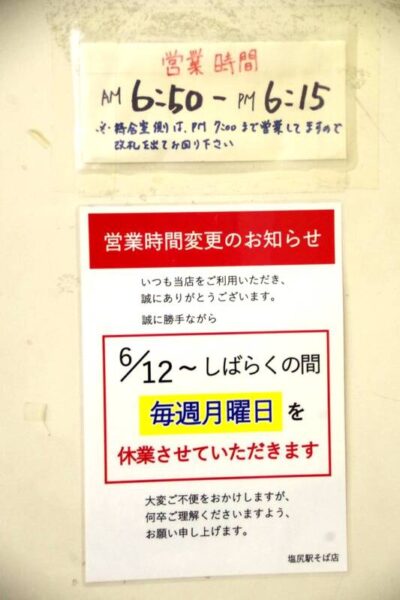

ないとう食堂はGoogleマップを見ると営業10時00分~17時00分、木曜日定休となっていて、この時は本来なら営業中のはずだが、開いていなかった。ただし店の電気はついていた。クチコミが良いので食べてみたかった。

旧足尾高校グランド(連合捕虜収容所跡)

昭和15年(1940年)、この地に足尾銅山工作課分工場が操業を開始した。しかし軍需品生産に使う大型機械は難しく、昭和18年小山に移転した。その跡地に連合捕虜収容所が建てられ、イギリス、フランス、ハンガリー、ポーランドなどヨーロッパ系の人々約200名が収容されていた。戦後連合軍が帰国した後、一時中国人が入居していたが、昭和21年(1946年)解体され、高校グラウンドになった。(参考:「足尾」まち歩き冬号 日光市役所足尾総合支所観光経済課)

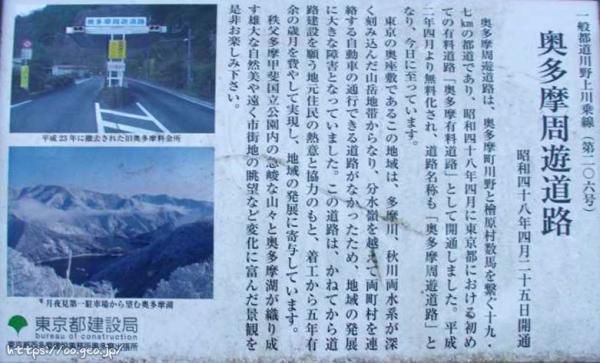

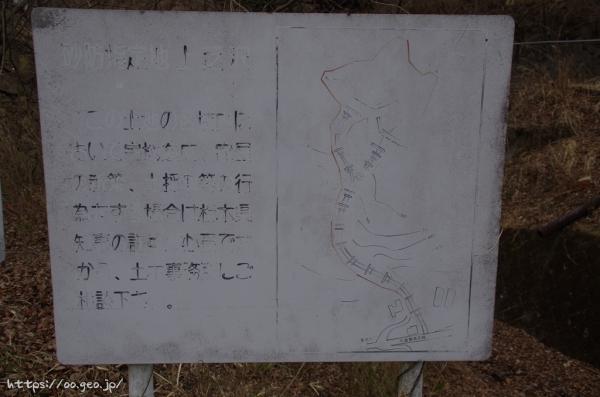

栃木県の土木遺産 足尾年表

POW研究会 POW Research Network Japan _ 研究報告 _ 日本国内の捕虜収容所

神子内橋

1984年(昭和59年)完成

閉業しているお食事処 道の茶屋

旧神子内橋近くに大きなシャクナゲの林があって驚いたが、どうやら人の手によって管理されている様子。

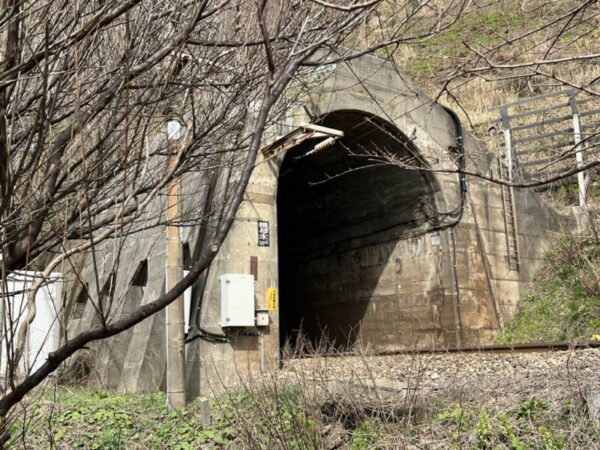

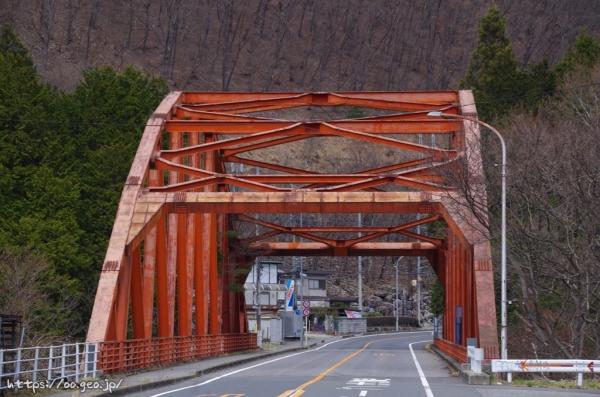

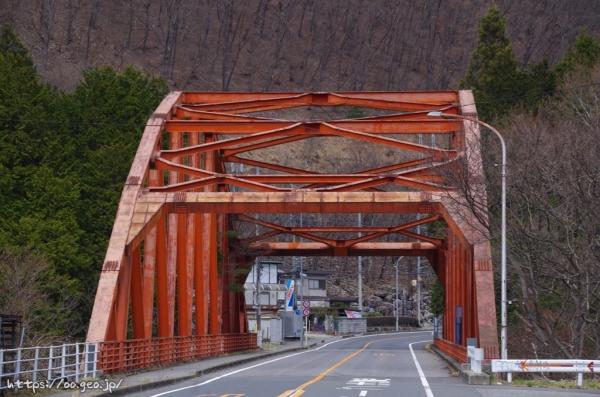

旧神子内橋

1934年(昭和9年)完成

車両は通行止めになっている

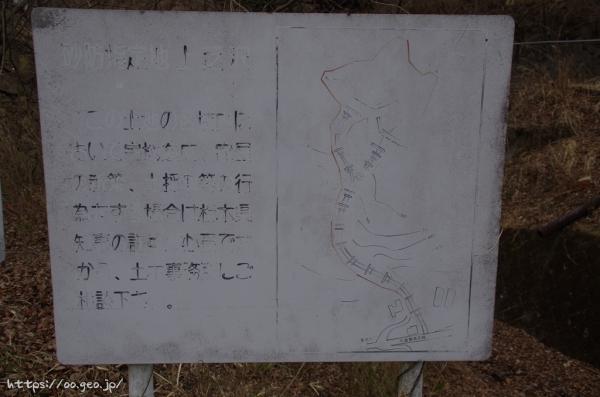

旧神子内橋(旧道)の車両通行止めについて

旧神子内橋は欄干が低く、老朽化も著しく、見るからに危険そうだが、これが良い風情をもたらしてもいた。これを見たくて訪れたが、既に防護柵が設置されていて昔ながらの風情は味わえなくなっていた。

旧神子内橋の欄干はかなり激しく損傷している

かなり険しい岩もあるが、神子内川に降りてみる

神子内川から眺めた旧神子内橋

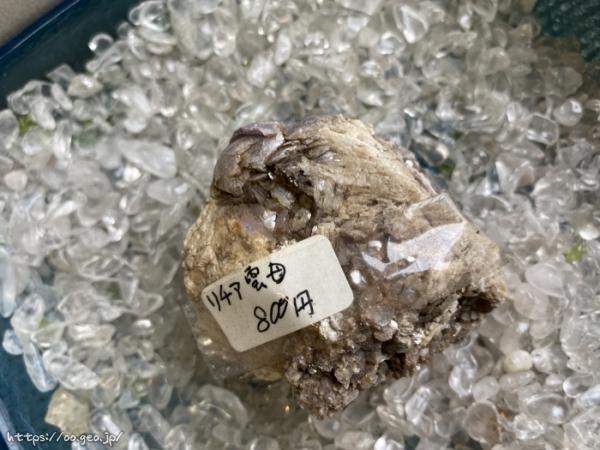

神子内川の石ころ。花崗岩?紫がかったのがある。

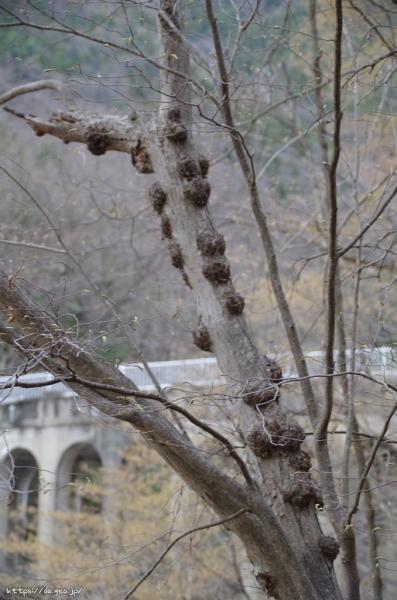

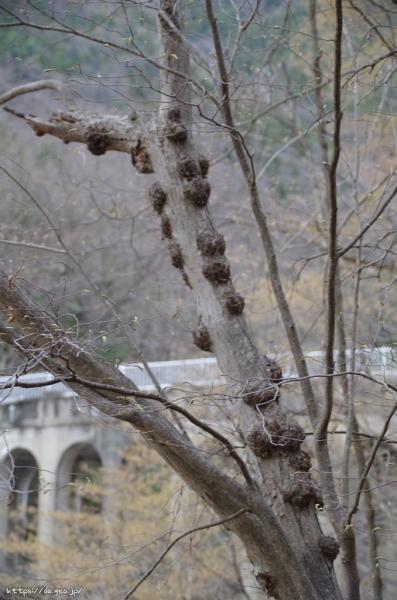

瘤だらけの木。なぜこうなったのか。

来た時とは違う道を通って足尾駅まで戻る

渡良瀬の民家で魚でも焼いているのかもうもうと煙をあげ、住民の人たちがおしゃべりをしていた。こうした風景は往時と変わらないのでないかと思った。

渡良瀬の足尾銅山生活協同組合 三養会本部

古河機械金属 渡良瀬社宅付近の路傍祠

ゼンリン住宅地図にも地図記号しか表記されていない

旧渡良瀬橋 側面

昭和10年(1935年)完成

18時を過ぎていたが、北村商店が営業していたので食材を買って帰った。