〒156-0043 東京都世田谷区松原3丁目42-4

▼京王線・下高井戸1号踏切の眼前にあるアーケード商店街

▼下高井戸1号踏切わきに残る古看板

コーヒー・軽食ハーバーライトの店頭

〒965-0041 福島県会津若松市駅前町6-22

喫茶ハーバーライトとその隣のはがねやもいい感じの家屋なのに写真を撮っていなくて悔やまれる

37.5062933,139.9309589

千国駅(ちくにえき)

1962年(昭和37年)12月25日開業

無人駅

2011年度乗車人員 2人/日(降車客含まず)

標高539.6m

長野県北安曇郡小谷村大字千国乙

参考:千国駅 – Wikipedia

※2016年12月末、新駅舎に変わっていた。

▼簡素な駅舎。利用者の少ない駅だが、この日は他に乗客が一人いた。駅舎の中で休んでいたので、駅舎内の写真が撮れなかった。

▼上り線ホームは使われていない。

▼左が駅舎。 右の赤い屋根は地下通路の入口。

▼駅舎掲示の「塩の道下車駅(千国街道概念図)」

▼以前は相対式ホーム2面2線だったが、2005年に旧下り本線を用いた単式ホーム1面1線ホームに戻された。

▼千国駅前のJR東日本・千国変電所。

▼地下通路の入口。

▼地下通路内

筒石駅(つついしえき)

業務委託駅 無人駅

1912年(大正元年)12月16日開業

新潟県糸魚川市大字仙納字大谷928

筒石駅 – Wikipedia

日本海ひすいライン – えちごトキめき鉄道株式会社

2015年(平成27年)3月14日にえちごトキめき鉄道の駅となり、2019年(平成31年)3月16日より無人駅となった。

まだ駅員さんがいて、JR西日本管轄の北陸本線であった時代のトンネル駅舎。

まだ青春18きっぷの赤色常備券を販売している時代であった。買っておけば良かった。

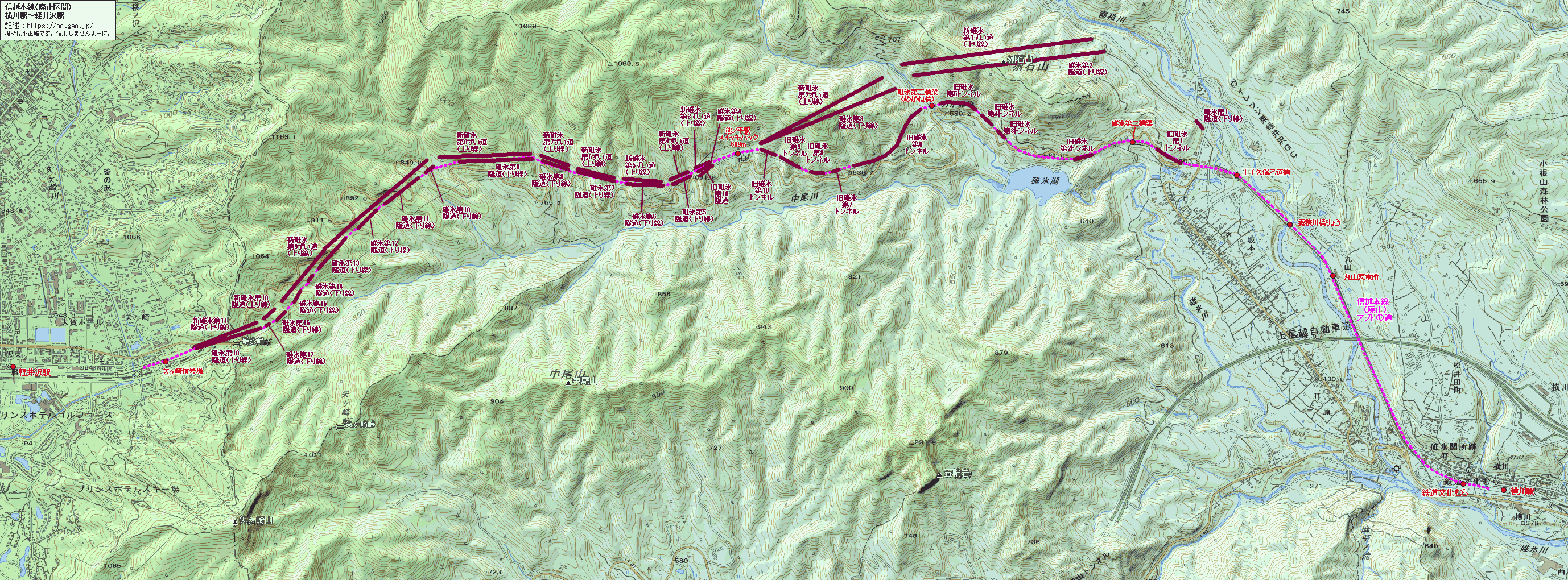

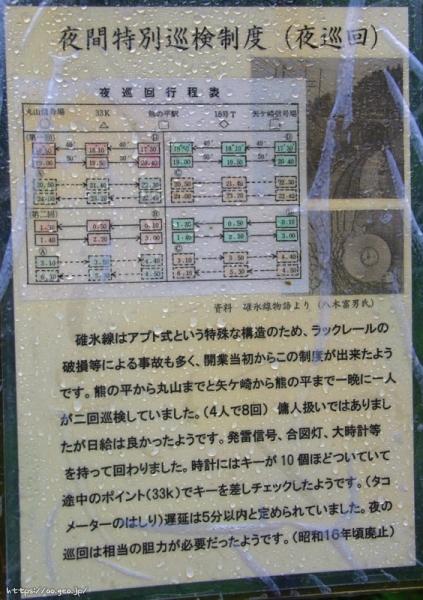

参考:「鉄道廃線跡を歩く」 宮脇俊三著 1巻P.56 信越本線旧線 横川~軽井沢

日本鉄道旅行地図帳 3号 関東1 P.6-7

正式な地図があった。ずいぶん洒落たイベントになってしまった。

参考:廃線ウォークとは

横川駅

ラックレールを再利用したドブ板 横川駅前

JR横川駅~碓氷峠鉄道文化むらの間、矢野澤橋付近の川に古い煉瓦壁が残る

鉄道文化むらの施設内の古い建物が気になる。

ホーロー看板を一杯貼ってある家がある

アプトの道を歩いていたら鉄道文化むらから列車が走ってきてびっくりした。EF6311。

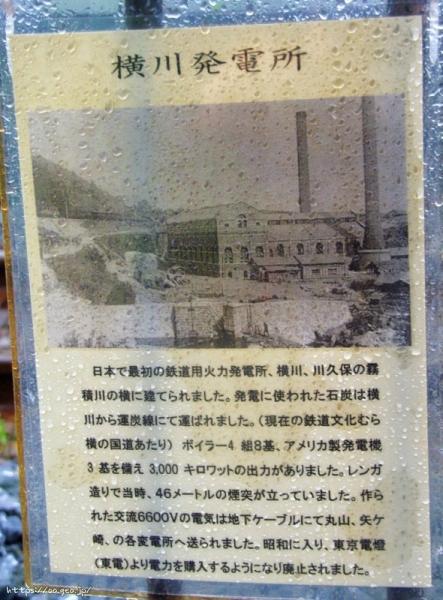

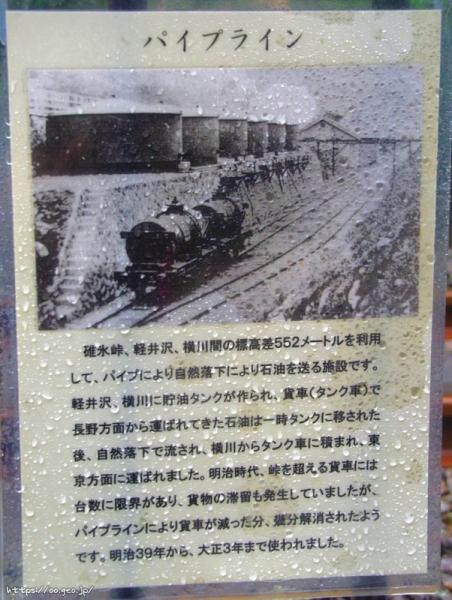

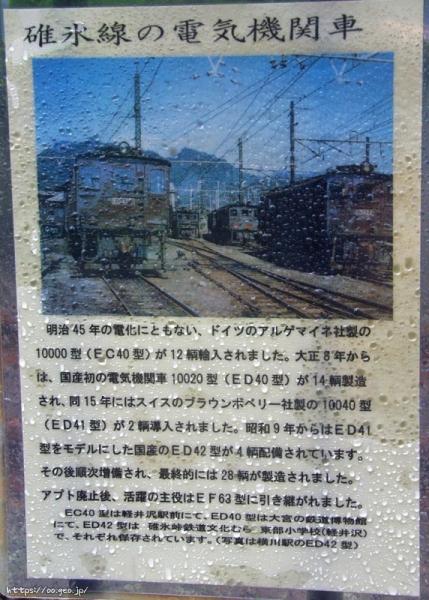

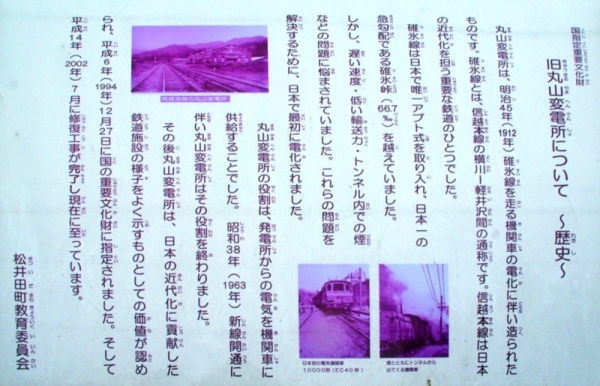

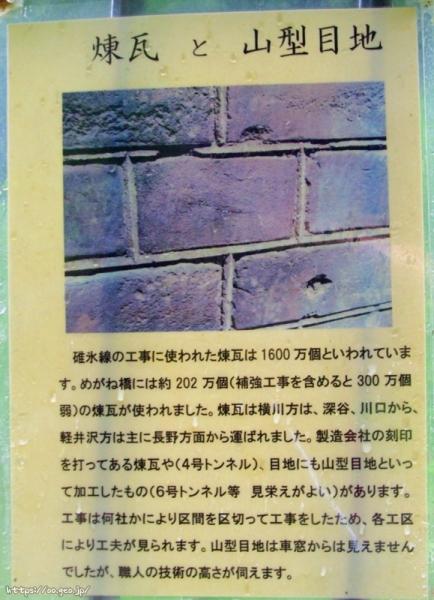

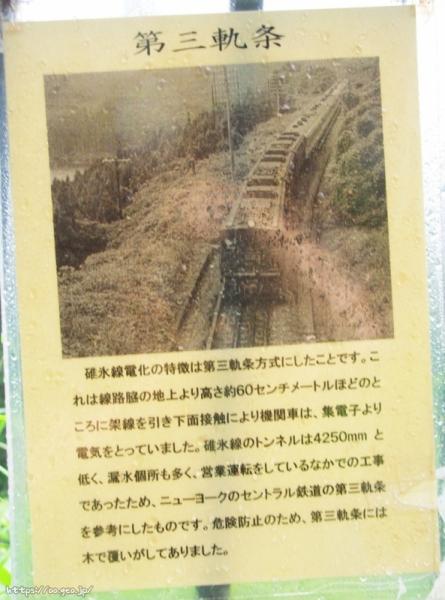

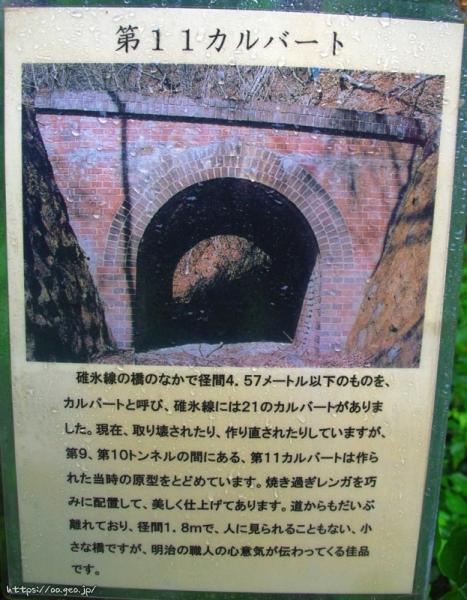

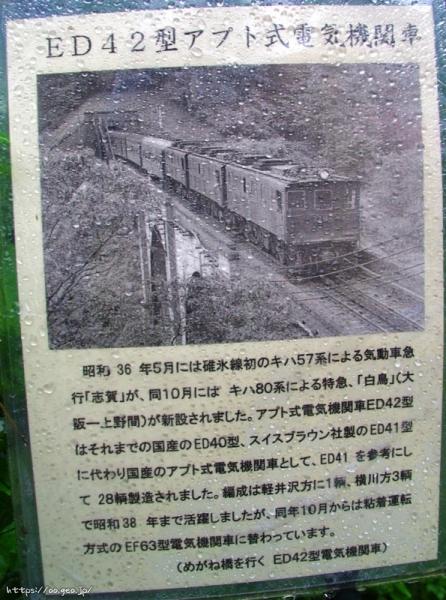

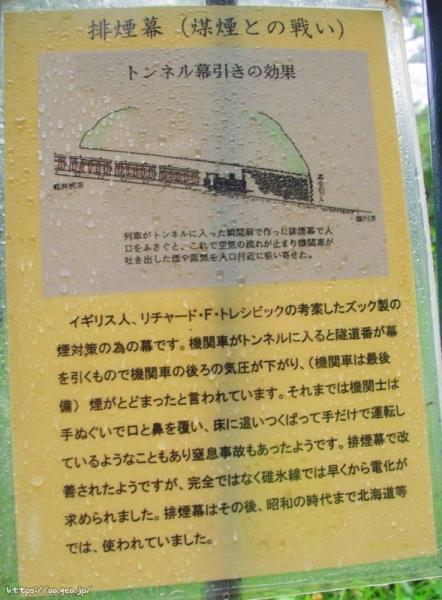

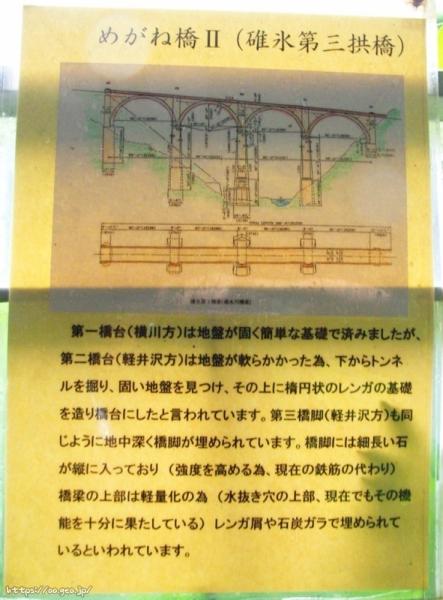

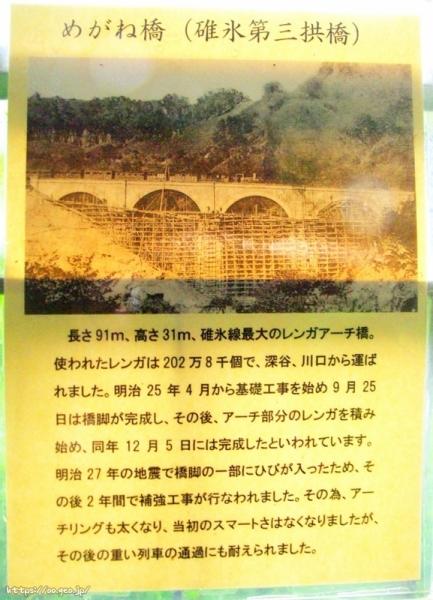

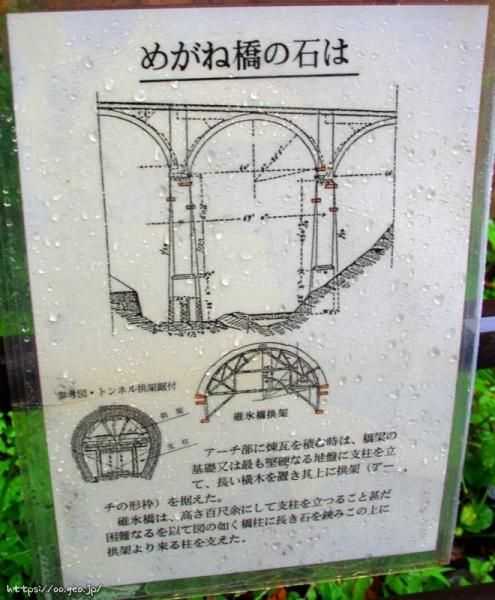

アプトの道に掲示されている解説板

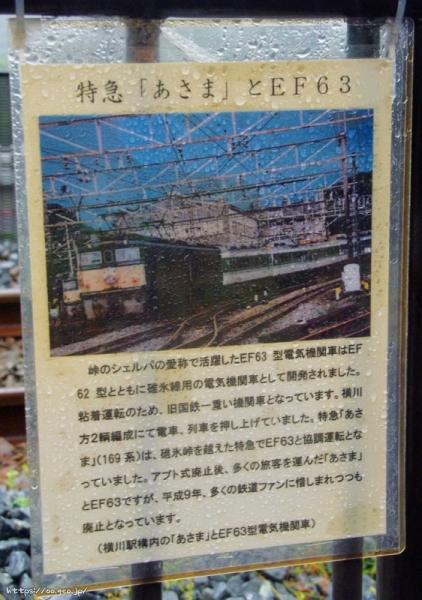

特急「あさま」とEF63

|

|

|

|

アプトの道沿いに 「避線跡 関長原関所跡 小岩砦 小根山森林公園に至る」とかかれた朽ちた道標があった。左の黒い柱は壊れた鳥居の柱。2本の柱の間に壊れた橋のようなものがあった。気になる。

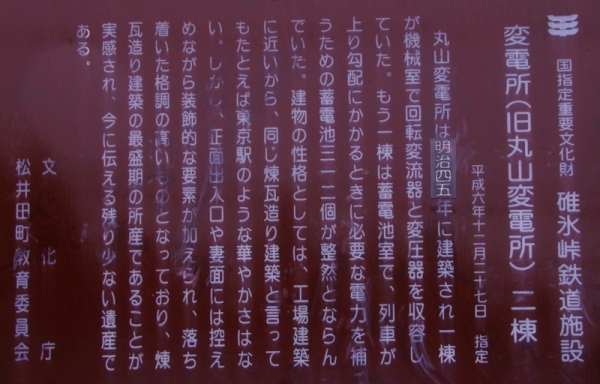

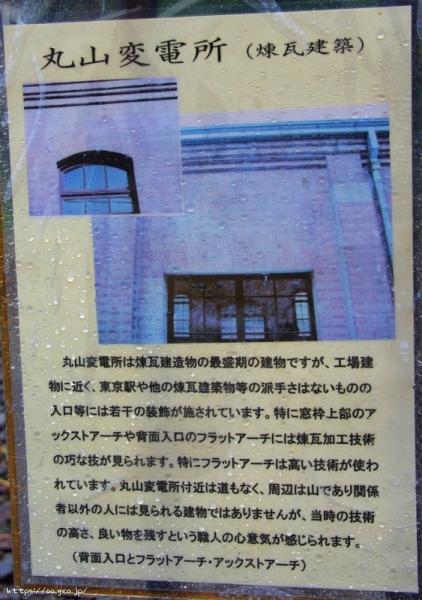

まるで教会のような丸山変電所

参考:FunkyGoods 廃墟系 信越本線丸山変電所跡

FunkyGoods 信越本線丸山変電所跡画像アーカイヴ (1998年09月)

丸山変電所の表側はすっかり修復されてしまっているが、裏に回るとコンクリート造の部分が廃墟のままだった。しかし柵に覆われて近づくことはできない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

霧積川橋りょう 1988年6月塗装 橋のたもとに旧碓氷第1橋梁の橋台が残るらしい。

信越本線廃線跡 旧線と新線の分岐(峠の湯付近)

新線(廃止)側は見学対象じゃないので入れない。あちら側にも行ってみたい。

王子久保乙道橋 昭和40年9月13日しゅん功

王子久保乙道橋 日本国有鉄道

設計:日本国有鉄道

王子久保橋りょう 昭和40年3月(8月?)31日 しゅん功

王子久保橋りょう 昭和40年3月(8月?)31日 しゅん功

写真がぶれてしまって3月か8月か読み取れない。

北原白秋の歌碑

旧碓氷第1トンネル 横川側坑口

旧碓氷第1トンネルの内部。

旧碓氷第1トンネル内部 煉瓦で造られた退避坑

旧碓氷第1トンネルの軽井沢側坑口。このわきから中山道に入れる。中山道の道標あり。

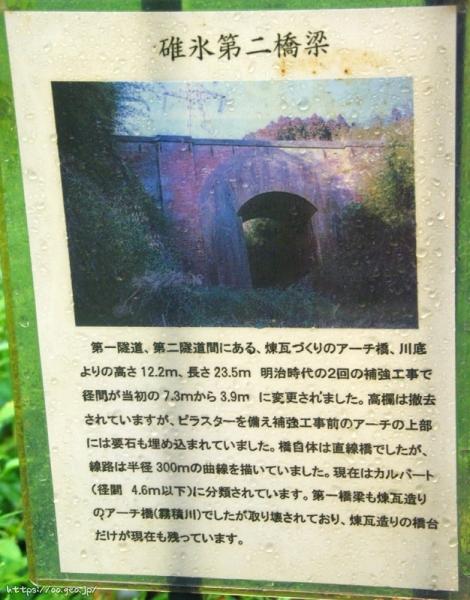

碓氷第二橋梁の電線掛。「鉄道廃線跡を歩く」 宮脇俊三著 1巻P.56 信越本線旧線(横川~軽井沢)によると、どうやら意図的な装飾のよう。

|

|

|

|

旧碓氷第2号トンネル 横川側坑口

旧碓氷第2号トンネル 軽井沢側坑口

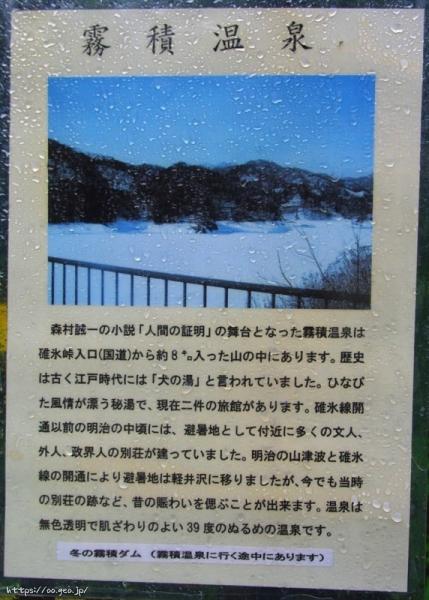

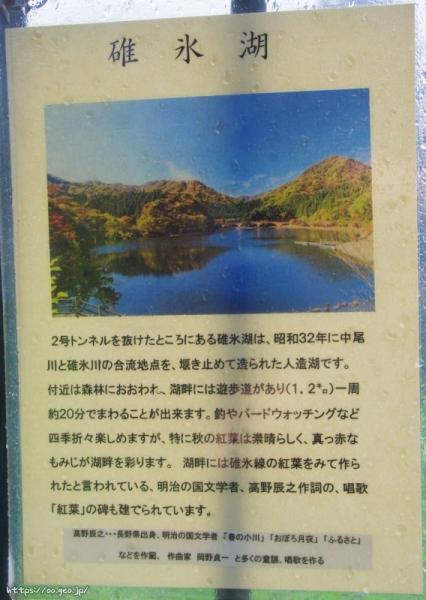

碓氷湖

神秘的だ…東山魁夷の絵画みたい。こっちの方がめがね橋に見えてくる。

坂本ダム 碓氷湖

|

|

|

|

旧碓氷第三号トンネル 横川駅側坑口

旧碓氷第3号トンネル 軽井沢側坑口

旧碓氷第4号トンネル 横川側坑口

旧碓氷第4号トンネル 軽井沢側坑口

旧碓氷第4号トンネル 軽井沢側坑口

|

|

|

|

|

|

|

|

旧碓氷第5号トンネル 横川側坑口

旧碓氷第5号トンネルと抜けると碓氷第3橋梁(通称めがね橋)。碓氷第3橋梁(通称めがね橋)は遠目に見ると立派だが、橋の上は意外にあっさりしている。

碓氷第3橋梁(通称めがね橋)から見える新線上り線の橋梁 (碓氷第3ずい道と第2ずい道の間?)

旧碓氷第6号トンネル 横川駅側坑口。去年まではこんな工事フェンスなかったのに。

※今は第6号トンネルも通行可能になっていて熊ノ平駅跡まで自由に行けるらしい。この時はめがね橋止まりだった(2021年12月12日追記)。

フェンスの外から旧碓氷第6号トンネル 横川駅側坑口を撮影してみる。

碓氷湖~めがね橋 遊歩道案内板。

遊歩道敷の道標があるが、草が生い茂ってとても遊歩道があるようには見えなかった。

旧碓氷第6隧道の横坑 乙 C=55

国鉄 横-熊線 31号 高崎電力區の看板 (碓氷第4橋梁そば) C=59付近

碓氷第4橋梁 碓氷峠鉄道施設 国指定重要文化財

旧碓氷第6トンネル 軽井沢側坑口 C=59付近

旧碓氷第6トンネル 出口付近から見た軽井沢方面の廃線跡

※この時はまだ「アプトの道」のコースではなかったので荒れていた(2021年12月12日追記)。

旧碓氷第7トンネル 横川側坑口

旧碓氷第7トンネル 軽井沢側坑口

旧碓氷第8トンネル 横川駅側坑口

旧碓氷第8トンネル 軽井沢側坑口

旧碓氷第8トンネルと第9トンネル間の碓氷第6橋梁。正面に見えるのは第9トンネル。C=69付近

碓氷第6橋梁 C=69付近

旧碓氷第9トンネル 横川駅側坑口付近より眺める。

旧碓氷第9トンネル横川駅側坑口 第6橋梁上から眺めたところ C=69付近

旧碓氷第9トンネル 軽井沢側坑口

ひどくぶれてしまった。

旧碓氷第10トンネル 横川側坑口 C=75付近

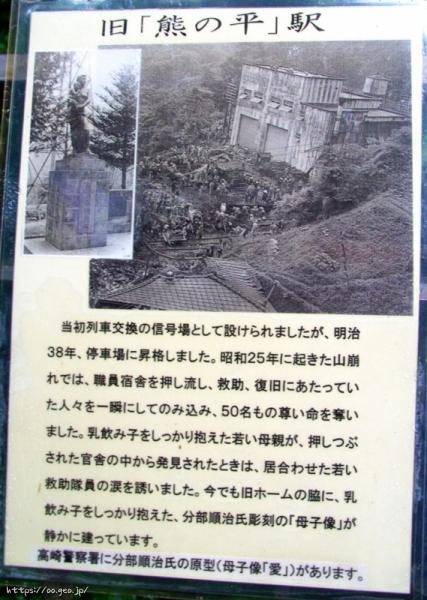

旧碓氷第10トンネルを出ると、そこは熊ノ平駅の跡地。工事業者が様々な機材や資材を置いている。作業員さんと少し挨拶をかわした。熊ノ平はアプトの道コースではないので、何か言われるかと思ったが、そんなことはなく、軽井沢のほうに行きたいといったら「このトンネルをまっすぐ行けば軽井沢につく」と言われ、安心して(?)突き進んでいった。最後のトンネルを抜けたところで「立入禁止」の札を目にした。今はもっと管理が厳しくなっているかもしれない。

熊ノ平には神社や殉難碑もある。

熊ノ平。横川方面に並ぶ4つのトンネル。

左は旧碓氷第10トンネル軽井沢側坑口。

右は旧下り押下線(引込線で行き止まり)。

熊ノ平。横川方面に並ぶトンネル。

新碓氷第2ずい道(上り線)(左)

碓氷第3ずい道(下り線)(右)

熊ノ平。横川方面に並ぶ4つのトンネル。左から順に

新碓氷第2ずい道(上り線)

碓氷第3ずい道(下り線)

旧碓氷第10トンネル

旧下り押下線(引込線で行き止まり)

行き止まりのトンネルはスイッチバック用の突っ込みトンネルか。

お化け屋敷のような熊ノ平変電所

昭和12年 1937年

鉄筋コンクリート造、建築面積336.24㎡、東面トラバーサー附属

1棟

群馬県安中市松井田町

重文指定年月日:20180817

重要文化財

松井田と軽井沢の間にある旧信越本線の鉄道施設。煉瓦造の橋梁7基、隧道11基、変電所3棟等からなる。橋梁・隧道は明治26年鉄道開通時(橋梁は明治29年に補強)、変電所は大正元年電化時及び昭和12年の建設。路線には峠越えの急勾配を克服するアプト式が用いられていた。

旧碓氷峠鉄道施設 熊ノ平変電所本屋 文化遺産オンライン

旧熊ノ平駅ホーム

旧熊ノ平駅碑、アプト式開通の碑などがある。

熊ノ平神社

熊ノ平神社 御由緒

熊ノ平 殉難碑

熊ノ平 旧碓氷第11隧道(下りの突込線?)付近に残された古い煉瓦造の壁

熊ノ平。軽井沢方面に並ぶ3つのトンネル。

(左)旧碓氷第11ずい道(下りの突込線?)

(真ん中)碓氷第4ずい道(下り線)

(右)新碓氷第3ずい道(上り線)

(左)旧碓氷第11ずい道(下りの突込線?)

(右)碓氷第4ずい道(下り線)

(左)碓氷第4ずい道(下り線)

(右)新碓氷第3ずい道(上り線)

熊ノ平 新碓氷第3ずい道(上り線)

横川側出口のプレート 昭和37年12月31日しゅん功

ぶれぶれになってしまった。

碓氷第4ずい道(下り線) 横川側坑口のプレート

熊ノ平 昭和40年8月31日しゅん功

碓氷第4ずい道の軽井沢側坑口から眺めた第5ずい道(下り線)。右のトンネルはたぶん新碓氷第4ずい道(上り線)。

C=93 熊ノ平駅に通じる旧線トンネルゲート(旧碓氷第11ずい道)

これもスイッチバック用の突っ込みトンネルだったのか(?)。

新碓氷第3ずい道と第4ずい道間にある橋梁(上り線)

碓氷第5ずい道(下り線)横川側坑口。「5T」のプレートあり。旧碓氷第12隧道を改良したものらしい。

碓氷第5ずい道(下り線)軽井沢側坑口 5Tのプレートあり。旧碓氷第12隧道を改良したトンネルらしい。

碓氷第6ずい道(下り線)軽井沢側坑口。6Tのプレートあり。

碓氷第6ずい道と第7ずい道(下り線)間から見える上り線の橋梁。

碓氷第7ずい道(下り線)横川側坑口 7Tの表記あり

碓氷第7ずい道(下り線)横川側坑口のプレート

昭和40年8月31日しゅん功 7T

碓氷第7ずい道(下り線)軽井沢側坑口 7Tのプレートあり

碓氷第8ずい道(下り線)横川側坑口 8Tのプレートあり

碓氷第8ずい道(下り線)横川側坑口のプレート

昭和40年8月31日しゅん功 8T

碓氷第8ずい道(下り線)軽井沢側出口 8Tのプレートあり

碓氷第9ずい道(下り線)横川側出坑口 9Tのプレートあり

碓氷第9ずい道(下り線)横川側坑口 昭和40年8月31日しゅん功

碓氷第9ずい道(下り線)内の退避坑に書かれた「鉄労粉砕」の文字

碓氷第9隧道(下り線)軽井沢側坑口。9Tのプレートあり。

旧線跡(第13号橋梁)?

碓氷第9隧道と第10隧道(下り線)の間、新線の南側にある煉瓦造の橋梁。

碓氷第10ずい道(下り線)横川側坑口。10Tのプレートあり。左にコンクリで塞がれた旧碓氷第18隧道の入口があるらしい。

碓氷第10ずい道(下り線)横川側坑口のプレート。延長71M44。昭和40年8月しゅん功

碓氷第10ずい道(下り線)軽井沢側坑口。10Tのプレートあり。

延長71M44。昭和40年8月しゅん功

碓氷第11ずい道(下り線)横川側坑口。

碓氷第11ずい道(下り線)横川側坑口のプレート。延長256M10。昭和40年8月31日しゅん功。

碓氷第11ずい道(下り線)の横坑と軽井沢側の坑口

碓氷第11ずい道(下り線)の横坑を出たところ

碓氷第11ずい道(下り線)軽井沢側坑口。11Tのプレートあり。

碓氷第12隧道(下り線)横川側坑口。12Tのプレートあり。

碓氷第12ずい道(下り線)軽井沢側坑口。12Tのプレートあり。

碓氷第13ずい道(下り線)横川側坑口。13Tのプレートあり。

碓氷第13ずい道(下り線)横川側坑口のプレート。延長293M50。昭和40年8月しゅん功。

碓氷第13ずい道(下り線)軽井沢側坑口。13Tのプレートあり。

碓氷第14ずい道(下り線)横川側坑口。14Tのプレートあり。

碓氷第14ずい道(下り線)横川側坑口のプレート

碓氷第14ずい道(下り線)軽井沢側坑口。14Tのプレートあり

碓氷第15ずい道(下り線)横川側坑口。

碓氷第15ずい道(下り線)横川駅側坑口のプレート。延長31(91?)M00

碓氷第15ずい道(下り線)軽井沢側坑口。15Tのプレートあり。

碓氷第16ずい道(下り線)横川側坑口。

碓氷第16ずい道(下り線)横川側坑口のプレート

碓氷第16ずい道(下り線)

碓氷第17ずい道(下り線)横川側坑口。17Tのプレートあり。

碓氷第17ずい道(下り線)横川側坑口のプレート。

延長31M50。昭和40年8月31日しゅん功

碓氷第17ずい道(下り線)軽井沢側坑口。17Tのプレートあり。

碓氷第18ずい道(下り線)横川側坑口。18Tのプレートあり。

碓氷第18ずい道(下り線)横川側坑口の苔むしたプレート

碓氷第18ずい道(下り線)軽井沢側坑口

矢ヶ崎信号所跡地

新碓氷第11隧道(上り線)軽井沢側坑口

新碓氷第11隧道(上り線)軽井沢側坑口 銘板

JRの駅員さんしか通行できない踏切

軽井沢駅に到着

しなの鉄道の廃止ホーム 屋根には古レールが使われているらしい

雨降りの中を歩き続けたら、ヤマビルに吸い付かれ、帰りの電車の中にまでヤマビルを持ち込んでしまった。

天気:晴れ

| コース:(JR中央本線)初狩駅で下車→初狩幹線水路→リニア実験線→近ヶ坂橋・登山口→鶴ヶ鳥屋山(1374.4m)→宝鉱山ヤグラ跡(1308m)→角研山(1377m)→鉄塔・分岐(下山)→治山ダム→宝鉱山跡→宝の山ふれあいの里→都留市駅で乗車(富士急行線)→大月駅 |

ふと思い立って、徹夜明けという無茶振りで鶴ヶ鳥屋山に登った。本社ヶ丸のほうまで行きたかったけど、バテまくったため、途中で宝鉱山方面へ下山した。鶴ヶ鳥屋山の頂上付近では、めまいまで発生。標高3000m級の山にでも登っているかのような疲労感に襲われる。最近、花粉症と一緒にカゼっぴきみたいになってたから、そのせいかもと考えつつ、平均的な体力はあるつもりだったのでちょっとショックを受ける。無理は禁物と観念して、本社ヶ丸はあきらめた。その帰りに、以前から興味を持っていた宝鉱山の跡地に立ち寄ってみた。

鶴ヶ鳥屋山から500mほど西の稜線上で、60代くらいの男性の単独登山者と出会った。まだ朝10時半頃、その男性は三ツ峠からやって来たと言っていた。若者よりも軽快な足取りで、さっさと鶴ヶ鳥屋山のほうに消えてしまった。バテバテの自分には、まるで天狗様のように思えた。あんな風にパワフルになりたいものだと思った。

Googleマップを使って過去の地形図や空中写真を見る

国土地理院 2万5千分1地形図 河口湖東部 (甲府)

Google Maps

| 昔の鶴ヶ鳥屋山・宝鉱山 地図 明治大正(5万)|昭和前期(5万)|昭和前期(5万)(書き込み)|地理院地図 |

| JR 中央本線・初狩駅(はつかりえき) 木造駅舎(1951年竣工) 標高 約456m 開業: 1910年(明治43 年)2月10日 住所: 山梨県大月市初狩町下初狩3390 初狩駅 – Wikipedia |

▼初狩駅 駅舎

▼初狩駅構内

▼初狩駅 駅舎内に飾ってある古写真。

▼こぢんまりとした駅舎内

▼初狩駅前の火の見櫓と大和屋旅館滝子山

▼初狩駅付近からの滝子山の眺望

▼初狩駅から登山口までの徒歩アクセスの途中で、初狩幹線水路記念碑(宮川橋梁)なるものを見かける。

▼リニアモーターカーの実験線の下をくぐって、更にその先にある登山口へ歩いて向かう。

開業もまだなのに、大分年季が感じられる状態。

まるでなにかの産業遺産と見まごうような…

この実験線の施設は、中央本線の車窓からも見える。

登山口までの道程は大分長い。

▼丸太付近から見た三ッ峠山(1785.2m)。

てっぺんにある鉄塔が目印で、三ツ峠は遠くからでもすぐにそれと分かる。

▼近ヶ坂橋(ちがさかばし)という橋を少し過ぎた所に鶴ヶ鳥屋山(つるがとやさん)の登山口がある。

▼登山道でばったりヘビと遭遇した。青大将?

緑色のヘビで、じっとしたまま動かなかった。

30秒ほどした後、のろのろ尻尾を見せて去っていった。

危うく踏むところだった、もう少し早く逃げて~。

▼鶴ヶ鳥屋山(つるがとやさん)の山容。今回登るまで「鶴ヶ鳥屋山(1374.4m)」という山がどんな山なのか知らなかった。

読みもよくわからなかった。特徴的な字面だけど、ちょっと長いし。

どうやらこのきれいな三角錐の山が鶴ヶ鳥屋山だな…と登るうちにわかってきた。山頂はかなり標高差ありそうに見える。

高度を上げるうちに木々の間から次第に雪を被った富士山が見えるようになってくる。

▼途中で林道と交差する。標高1000m位の地点。

ここまでの登りでさえ結構キツかったので、簡単に車で来れちゃうのかぁ~と思うとちょっと残念であったりもする。

▼やっと鶴ヶ鳥屋山(つるがとやさん)の山頂1374.4mについた。しかしこの頃には既にバテバテだった。

▼鶴ヶ鳥屋山の山頂からの三つ峠山の眺め

▼鶴ヶ鳥屋山の山頂から見た富士山と三ッ峠山。

三ツ峠の頂上付近はまだ僅かに雪が残ってる所もあるのかな~?なんて思ってたけど、全然そんな事なさそう。

▼鶴ヶ鳥屋山~本社ヶ丸の稜線上からの眺め。北西(?)の方に雪を被った高山が見えた。

これは八ヶ岳?それとも南アルプス?

▼宝鉱山のヤグラ跡。笹子駅に下る道との分岐点付近に、何やら人工物の残骸がある。

地図上には「ヤグラ」と書かれているけれど、すっかり崩壊していてヤグラの形をとどめてはいない。

ガイシみたいなのがあるのが気になり、荷揚げ用ケーブルか何かかな?と思った。

下山してから、これは宝鉱山の索道の支柱跡だと知った。

▼50~100m(?)ほど離れた山の斜面の下の方(笹子駅方面)にも同じような人工物が散乱していた。

昔は笹子駅からヤグラにむかって垂直に索道が伸びていたようなので、その残骸かな?

▼角研山(つのとぎやま)1377m。地図には「角研山」という山名は記載されていない。

ここから笹子駅に下る登山道もあり、地図には登山道も記載されているが、道標は見当たらなかった。

以前このルートで笹子駅から本社ヶ丸に登ろうとしたことがあるが、踏み跡がまったくわからず、断念した事がある。

その後買った新しい地図には「道悪い」と書かれていた。

かなり利用者の少ない、荒れ果てた悪路っぽい。

▼鉄塔分岐。熊笹の生い茂ったなだらかな丘に鉄塔あり。

三ッ峠山(本社ヶ丸)、宝鉱山跡、鶴ヶ鳥屋山の分岐点になっている。

ここで本社ヶ丸行きを諦め、宝鉱山跡へ下った。

▼分岐の道標

「ここから本社ヶ丸まで約70分、ここから清八山まで約110分、ここから鶴ヶ鳥屋山まで約100分、ここから宝の山ふれあいの里まで約 120分」

▼薄暗い林の中をずっと下って行くと、古い石垣や暗渠が出てくる。

▼登山道は治山ダムの脇に沿って続く。

▼宝鉱山の鉱水?

治山ダムが終わり、登山道が車の入れる林道になった所に、鉄格子された小さな坑があって、毒々しいオレンジ色の水が流れ出ている。

▼宝鉱山跡。地元の人達が立てた案内板?

詩情あふれる文言なのに、雨で塗料が流れてしまい、怨念めいた怖い雰囲気になっている。

「はじまれば いつか終る それが歴史 続くことは困難 山あり谷あり 宝鉱山」

坑口が見える位置に設置してある。

▼林の中にポッカリ坑口があいている。

左の黒いパイプは鉱水が流れているようで、上流の鉱水ダムから下流の方までずっと続いている。

▼この坑は水が流れていない。中は生暖かくて、ハエのような小虫がブンブンたかっていた。

▼比較的新しいコンクリで固められた大きな坑口。わきの管理室のような小屋は朽ちている。

▼鉱水処理ダム

▼林の中に坑口のようなものが。でも貫通して対向の光が見えるので、坑口じゃなくて何かのトンネル?

▼金属でできた何かの設備、腐食している

▼鉱水ダムから流れてくる水は毒々しく赤い。

▼大きく盛り上がった岩盤の上に気が生えていて、不思議な岩だなと思ったら、ここが宝鉱山のカラミ捨て場だったらしい。

▼足元には青みを帯びた石などがごろごろ転がっていた。銅の色?鍰(からみ)かな?

▼これも例の地元の観光施設(?)の人達がたてた案内板。

文面「森のくまに あの鉱山の唄 きかせよう 渋谷 なかはた小」。

もしかして、地元の小学校かな?

▼鉱水ダムから続いている黒パイプが中を通っているので、鉱水処理施設のようだ。この周辺には鉱山稼働時代の遺物かと思われる残骸が点在している。

▼宝の山ふれあいの里周辺の新緑。

淡いパステルカラーだけど、いろんな色が混じっていてきれいだった。

▼三ッ峠山登山道との分岐にある案内図

▼宝鉱山バス停。都留市駅からのバスは1日5本以下。

都留市駅までは7.5kmほどあるけど、歩いて帰ることにした。

▼路線バスの本数は少ない

▼路線バス 運行系統図

▼織物の神様 機神社

▼上大幡バス停

▼上大幡バス停と火の見櫓

▼上大幡バス停付近にある詳細不明の石碑

▼上大幡地域で見かけた古い木製電柱。

▼上大幡組合前バス停付近の石碑 詳細不明

▼詳細不明の古施設。ポンプ所か何か?

▼岩崎バス停付近の石碑 詳細不明

▼広教寺付近の火の見櫓

▼広教寺付近の看板

▼レトロな薬屋さん。宝小学校の向かいにあった。

文化堂薬舗(くすり 文房具 化粧品 雑貨)。

▼鳴山草平生誕の地 石碑

▼中津森組合前バス停付近からの三ッ峠山の眺め

▼院辺橋。昭和34年3月竣工の古い鉄橋。

▼院辺橋付近に並ぶ馬頭観世音

▼採石場

▼都留市駅前通り商店街 火の見櫓

▼都留市駅前通り商店街

▼都留市駅前通り商店街

▼谷村第一分団第七部 消防団

▼都留市駅(富士急行大月線)についた。正面から見るとダイヤ型の形をした、ピンクの木造駅舎が可愛い。1929年6月19日開業らしいが、駅舎の竣工年が気になる。

参考:都留市駅 富士急行線

参考:都留市駅 – Wikipedia

▼レトロな駅舎。委託みたいだけど、女性の駅員がいた。窓口でいろんな鉄道グッズを売っているようだった。

▼フジサン特急2000系

▼各駅停車の1000系

▼木造のプラットホーム パステルカラーの色調が可愛らしい。

▼大月駅に到着した富士急行線 各駅停車

▼大月駅 停車中のフジサン特急2000系

▼再開発で工事中の大月駅前

▼大月駅前の銭湯 よしの湯

▼夕暮れの大月駅構内。さようなら~。

| コース:鳥沢駅→富浜町鳥沢の古い蔵→梨ノ木平(登山口)→水場→山の神→大久保のコル→扇山(山頂)→犬目丸→金比羅社→新田集落→談合坂入口バス停→大野貯水池→四方津駅 天気:くもり |

前日の夜から突然雪が降り始め、朝起きたら家の周りの屋根が真っ白になっていて驚いた。桜ももう大分散ってしまっているのに。雪景色が見たくて、 慌てて近場の山(扇山)に登りに行った。でも出発時間が遅かったので、登り始めた頃には大分気温が上がってしまい、道はどろどろのぬかるみになっていた。頂上付近には20cmほど雪が積もっていて、うっすらガスっていた。もっと早く起きて権現山に行ければ良かった。

| 地図: ●国土地理院 電子国土Web ●明治大正時代の扇山周辺の五万分一地形図 明治大正時代から鳥澤、扇山、富濱村、犬目、大野、河合、荻野の地名が確認できる ●昭和前期の扇山周辺の五万分一地形図 ●1975年の扇山周辺の航空写真 新田集落から犬目集落へかけての一本道は明治大正の時期から既にあったものだったのだなあ。江戸時代以前からあった古道なのかも。 |

建設中の圏央道のジャンクション。いのはなトンネル進入直前。

▼中央本線の車窓から見える東京電力(株)松留発電所

▼松留発電所の近くにはシックナーのような施設

何かの産業処理施設?と思ったら鮎の養魚場らしい

ぐぐってみたら、こういう円形の養魚場って時々あるみたい

福島県の林養魚場とか和歌山県の赤木渓水郷という所もそうだった

円形の巨大建造物っていいな

▼中央本線の車窓から見えるきれいなアーチの大呼戸橋(Oyohito Br.)

ストリートビューで見るとわりと古そうな、気になる風情の橋

| JR東日本 中央本線・鳥沢駅(とりさわえき) 木造駅舎 標高 312m 開業:明治35年6月1日 住所:山梨県 大月市富浜町鳥沢 鳥沢駅 – Wikipedia |

▼駅前にはつるしんの昭和なビル

正面から見てもいい感じなのだが、既に営業は撤退している模様

▼駅構外にもなにやら煉瓦造りのプラットホームのような土台

現在は駐車場になっているが、どうやら昔の貨物側線の跡らしい

▼鳥沢駅正面

こぢんまりとした外観 可愛く味わいのある木造駅舎

▼鳥沢駅の構外からホームを見ると、こちらも下のほうが古い煉瓦造りになっている。

昔の丈の低いプラットホームの上にコンクリをのせて、現在の電車の高さにしたんだな

▼鳥沢駅前のタクシー料金表

昭文社の山と高原地図によれば、徒歩で梨の木平まで約1時間、君恋温泉まで約65分

▼甲州街道沿いの浜田屋食堂とキリスト看板

▼甲州街道を突っ切ってまっすぐ北に進むと古い蔵がある

淡々と集落の中を山に向かって進む

▼中央道の下をくぐり、天野屋商店(廃業)の前を通り過ぎて、ずっと道なりに進んでいく。扇山登山道の道標あり。

▼廃屋の前を通り過ぎる。道標あり

▼古い木製電柱が残ってる

▼分岐、右の坂道をのぼってく。

▼うお~熊出没注意の看板

▼途中何度も舗装路をショートカットするような山道が出てきたが笹薮の中のぬかるみを歩くのが嫌で、仕方なくずっと長々クネクネしたアスファルト沿いに歩き続けた

▼やっと登山口の梨の木平についた。扇山登山口バス停。

大月カントリークラブの入口のすぐそば。

バス停には時刻表が貼られていなかった。廃止されてるのかな。

▼梨の木平の東屋。ベンチ・登山者カード提出ポスト・案内板・観音像あり。

やっとここから登山道になる。

▼登山計画書提出ポストはやけに新しかった

▼扇山周辺案内板

▼もっと古い看板

▼扇観音。

明治40年、1907年の水害で扇山の一部が崩壊し人命が失われたことに因んで建立されたもの、らしい。

▼観音像の解説

▼恩賜林の由来の案内板

▼雪がすっかり溶けた登山道を淡々と登る。水場がある。

▼山の神の小さな赤い祠がある

▼ベンチと道標。展望よし。

展望気持ちよし。まるで歯のミゾみたいな山肌だな~

ぬかるみの雪道

▼大久保のコルに到着。百蔵山との分岐(稜線上)

▼扇山の山頂についた。標高1137.8m

でもガスって何も見えず。天気も良くないし、休憩もせずさっさと下山。頂上よりも途中の山道の方が景色よかった。

▼富士山が見えるらしいが、こうガスってちゃ…

▼さよなら

▼淡々とくだる

▼分岐。左の道を進んで犬目丸に向かう。

山谷の方に下る右の道は、利用者が少ないのか、藪が生い茂り踏み跡も荒廃気味に見えた。

雪道の時の利用はちょっと怖そう。

▼ふたたび分岐。犬目や君恋温泉のほうでなく、犬目丸に向かう。

▼「犬目丸 861m」という張り紙が木に貼ってある場所にでくわした。でも地形図に「861m」「Inumemaru」と表記されている場所とは微妙に位置が違う。GPSの誤差は±2mの範囲内。張り紙の場所を間違えてるなんてことは…さすがにないか?

▼GPSではまだ犬目丸の手前じゃないか~

▼誤差も2mの範囲だし特にGPSが狂ってるようには

▼気づかぬうちに荻ノ丸を通り過ぎていた

金毘羅社 山の神(新田お宮)に到着。

霧を抜け、良い展望。大野貯水池も綺麗に見えた。

▼鳥居さんも貯水池を見下ろす

金比羅神社からの展望 歯のミゾぎざぎざ山。

晴れていれば、たぶん丹沢の方まで見えていた。

▼新田(しんでん)集落付近で、謎の穴はっけん。炭焼き穴?

▼たぶん炭焼き?中に何もない

▼新田集落(上野原市大野)にて。おりてきた山を振り返ってみる。あっという間に下ってしまった。

▼新田集落を過ぎると、花と山が綺麗なビューポイント

▼夕暮れ時にさしかかって暗くなってるのが残念

▼馬頭大士の碑

▼新田下(しんでんした)バス停

▼梅林?梅の時期は終わってそうなのだが、梅のような花が豪華に咲き乱れていた。

山だから遅いのか?もしかして桃?

▼写真がヘタなので実際の素晴らしさを伝えきれない

▼結構おりてきたはずなのに、大野ダムがまだまだ下の方に見える

▼更に下って登った山と梅林を振り返る。

素朴画の題材に用いられるのどかな里山の情景そのもの

▼中央自動車道に架かる白石橋を渡る。談合坂SAのすぐそば。中央道のすぐ脇まで来ても、熊出没注意の看板がある。

中央道あたりから山をふりかえる。山腹に先ほどの梅林

▼谷後集落付近

あまり古く見えない

▼古い墓の一角

▼古い石仏も

▼犬目入口(いぬめいりぐち)バス停。

▼バスの本数は少ないが一応運行している

参考:富士急山梨バス 犬目・太田上線 時刻表

▼市立大目保育所。廃園になってるかも。高橋集落。

▼上野原市立大目小学校と、大目学校前バス停。高橋集落。

大目小学校は2011年に廃校になったらしい。

参考:廃校を訪ねて 大目小学校 (2014年6月2日)(山梨県上野原市) び・び・びのびいすけ

なおバスは2015年10月時点で運行している模様。

参考:富士急山梨バス株式会社 上野原地区 時刻表

▼旅館 扇山の古城温泉

要予約だが、500円で外来入浴できる模様

参考:古城温泉(上野原市大野) 街の温泉めぐり

山を振り返る。山腹に先ほどの梅林が見える。

大分下り降りてきた。大野ダム付近から山を振り返る。金比羅社が、びっくりするほど高いところにある。

▼JA大目農協前 バス停あり

▼JAの古い家屋

▼干上がり気味の大野貯水池

▼これまで通ってきた道を振り返る。山が遠くなった。

▼御嶽社

▼大野貯水池沿いの休憩時所(東屋) :Google Maps

▼大野調整池

八ツ沢発電所・大野調整池制水門は大正時代に造られた施設で、重要文化財。

参考:八ツ沢発電所施設 大野調整池制水門 文化遺産オンライン

▼東京電力八ツ沢発電所 大野調整池 門

▼大野貯水池のかわいらしい小島。鳥居あり。立ち入り不可なのが残念。

なおこの辺り、西大野(にしおおの)バス停付近は、貯水池沿いに咲く桜が見どころらしい。

▼大野ダム堰堤

▼上野原市消防団 大目分団第二部 火の見櫓

大野貯水池バス停あり

▼民家の石垣に扉あり。なんだろう。

結構古そうな石垣に見えるが。

▼こちらの石垣には穴。なんだろう気になる。

昔のゴミ捨て場とか?それとも石仏が設置してあったとか?

▼丸石がはずれた跡と細いパイプが見える。何かの水道施設?

▼こちらも石垣にコンクリ造りの細工。

小さいマンホールの蓋のようなものがあるから排水処理か何か?

甲州街道に近づいたところで四方津駅方面を眺める。

正面のギザギザの山は栃穴御前山、鶴島御前山で、野原駅から四方津駅までを歩く人気ハイキングコースらしい。川合中継ポンプ場や河合橋なども見える。

▼同じ場所から、桂川の対岸の山々

▼JR中央本線がトンネルに進入する直前の交差陸橋

▼藤寿司付近から四方津駅を見下ろしてみる

四方津駅はとなりの上野原駅との標高差が50.6メートルもあるらしい。

| JR東日本 中央本線・四方津駅(しおつえき) 開業 明治43年12月15日 標高 海抜235.6メートル 住所 山梨県上野原市四方津 一日平均乗車人員 2007人(2006年度) 参考:JR東日本:各駅情報(四方津駅) |

「モノクロ画像で撮るとまるで○十年前?にタイムスリップしたかのような懐かしい雰囲気」がJRの売りの味わい深いしおつ駅舎

▼駅舎内に飾ってある写真

▼駅舎内

▼鳥沢方面のトンネル

▼現在使われているホームの向かい側にも、丈の低い古い煉瓦造りのプラットホームと、車止めのある線路がある。これも貨物側線の跡かな。

| コース:JR高尾駅(バス)→小仏バス停→小仏峠→長久保架道橋→小原宿本陣→JR相模湖駅 (天気くもり) |

中央本線の高尾駅~相模湖駅間の車窓から見える古い煉瓦造りのトンネルが気になって、徒歩で小仏トンネル及び小仏峠周辺を歩いてみた。甲武鉄道時代のものかな。

参考:

●明治大正時代の五万分一地形図

●昭和前期の五万分一地形図

▼小仏バス停。高尾駅から小仏バス停までバスで20分ほど、運賃220円。

▼舗装路が途切れ、登山道に入るところに小さな滝や石碑がある

▼小仏峠に到着。小仏峠のタヌキ

▼小仏峠のバス時刻表

▼明治天皇小佛峠御小休所阯及御野立所

▼小仏峠に貼ってあった新聞記事。

▼小仏峠 石碑

▼小仏峠 甲州道中 歴史案内板

▼小仏峠 甲州道中 歴史案内板(拡大)

▼甲州古道 小仏峠の道標

▼底沢方面の小仏峠登山口

▼底沢方面の小仏峠登山口 東海自然歩道の案内板が設置してある

▼東海自然歩道 案内板

▼3. JR中央本線 上り線 小仏トンネル 山梨側 古い煉瓦積み

▼甲州道中 美女谷 美女谷温泉入口

▼美女谷伝説(相模湖町 底沢) 照手姫ものがたり

▼中央道の下 「甲州道中・板橋」の碑がある(甲州古道)

▼甲州道中 板橋の説明(甲州古道)

▼ユニオン建設の車両

▼4. 長久保架道橋 古い煉瓦積み

▼長久保架道橋 わきに「甲州道中・長久保」道標

▼長久保架道橋 背後は中央自動車道

▼5. JR中央本線・下り線 横吹第一トンネル八王子側 古い煉瓦積みの築堤

▼5. JR中央本線・下り線 横吹第一トンネル八王子側 古い煉瓦積み築堤

▼横吹第一トンネル八王子側

▼底沢バス停の待合所と底沢橋

▼底沢橋 美女谷温泉入口

▼相模原市 小原の郷(レクリエーション施設)

小原宿関連の施設なのだろうけど、具体的に何をするところかは知らない。

観光施設っぽいのに周囲は閑散としていた。

▼横吹第一トンネル(約399m) 相模湖側 JR中央本線 下り線

横吹第一トンネルは両端ともコンクリート造だと、石造の石垣は古そう。

▼横吹第一トンネル(約399m) 相模湖側

▼甲州街道 小原宿 これより二町半

▼甲州街道 小原宿

▼6. 小原宿本陣屋敷。

▼階段わきの昭和七年・五月成の文字が気になる。民家は解体されたらしい。

▼JR中央本線 上り線 小原トンネル

▼7. JR中央本線 下り線 小原トンネル(81m) 山梨側出口は古い煉瓦積み

▼7. JR中央本線 下り線 小原トンネル(81m) 山梨側

▼小原バス停 古めの蔵

▼古い民家

▼南無阿弥陀仏碑

▼南無阿弥陀仏碑

▼甲州街道 小原宿

▼民宿ひらの 昭和な風情が素敵 わきに「甲州道中・平野」の道標あり。

▼周囲に何もない道路沿いに古びた県立陣馬相模湖自然公園の道標がたててある

▼新平野トンネル 238m JR中央本線 下り線 コンクリート造の相模湖側

▼新平野トンネル 238m JR中央本線 下り線

▼上の山トンネル 八王子側

▼上の山トンネル 八王子側坑門 JR中央本線 上り線 925m コンクリート造

反対側の出口は古そうな石造

参考:JR中央線高尾以西の狭小トンネルとは? – 教えて!goo

▼7. JR中央本線 上り線 上の山トンネル(925m) 古そうな石積みの山梨側出口。

並列する下り線トンネル出口はコンクリート造。

▼上の山トンネル付近にあった看板。ここで置石事件があったらしい。

▼7. JR中央本線 上の山トンネル 上り線(左)と下り線(右) 法面がすごい

▼甲州古道 与瀬下宿

▼廃青果店。

▼相模湖駅前の商店街

▼相模湖駅前ロータリー

▼相模湖駅ホームから 土手に「かんげい さがみこ」の文字

昔はただ「さがみこ」だけだったような

2回目の訪問。→1回目の訪問

| 中央本線 鳥沢駅~大月駅間開通 1902年(明治35年) 新線(現在線)への切替 1968年(昭和43年) |

参考:

明治大正 五万分一地形図

昭和前期 五万分一地形図

1975年の航空写真

| 【経路】 鳥沢駅~御領沢橋跡(トラス橋)~第1富浜トンネル~竹沢橋梁跡~八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋~(宮谷トンネル)~大原トンネル~八ツ沢発電所・第一号水路橋~猿橋~猿橋駅 |

▼鳥沢駅。駅前に古い煉瓦造の土台の駐車場がある。どうやら昔の貨物側線のプラットホームっぽい。

▼鳥沢駅。木造駅舎。

標高312m。

開業:明治35年6月1日。

住所:山梨県 大月市富浜町鳥沢。

▼福地権現神社

▼中央本線旧線分岐付近

▼中央本線旧線分岐付近。旧線に沿ってゆるやかにカーブしている右の歩道。

▼トラス橋(御領沢橋梁)築堤跡(右)。

突き当り、大月総合体育館入口、正面は横吹団地。

▼トラス橋(御領沢橋梁)跡。土手を登ると民家前にある。明治期の重厚な石造。

▼トラス橋(御領沢橋梁)跡

▼トラス橋(御領沢橋梁)跡

▼道路に隣接して山際を走る旧線軌道。横吹団地入口バス停付近。

▼横吹団地入口バス停

▼古い石碑群

▼土手を登ると旧線の路盤上に公園が作られている

▼中央本線旧線 路盤跡。そのまま進む。

▼藪に覆われた第1富浜トンネル鳥沢側の坑門が現れる

▼第1富浜トンネル鳥沢側坑門

▼諏訪神社から国道20号に下りてくる。

▼ぐるっと回って第1富浜トンネルの猿橋側の坑門を見に行く

▼第1富浜トンネル猿橋側の坑門。前年度秋にに訪れた時は藪が生い茂ってほとんど見えなかったけど、今回はばっちり。

▼特急あずさ通過中の新桂川橋梁

▼宮谷川にかかる竹沢橋梁の橋台跡を見に行く。これは鳥沢側の方。

▼竹沢橋梁の橋台跡。鳥沢側。

▼竹沢橋梁の橋台跡。鳥沢側。

▼宮谷川をはさんで対岸に竹沢橋梁の猿橋側の竹沢橋梁の橋台跡。

▼竹沢橋梁の橋台跡。鳥沢側。

▼中央道に向かって気になる道が続くが雨の中やぶこぎはしたくないので断念。

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋。エメラルド色のきれいな水が勢い良く流れていた。

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋。中にも潜ってみる。

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋。これは意図的な装飾なんだろうか。

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋を見てみる。明治時代に造られた立派な五連アーチ橋。

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋。雨のせいで水量が増していそう。

▼八ツ沢発電所巡視路・三号水路橋

▼ちょっとアレな感じのウルトラマンがいっぱい並んだあゆ販売所

▼馬頭観世音。宮谷トンネルの猿橋側の坑門があったあたりの高台にある。

▼大原トンネルの鳥沢側坑口と築堤跡。馬頭観世音のある高台から見下ろした風景。築堤は2000年頃まであったようだ。

▼山腹にぽっかり穴が開いた大原トンネル鳥沢側の坑門。夏になると木々が生い茂って見えなくなる。

▼大原トンネル鳥沢側の坑門。残念ながら解体されてしまったが、2000年頃までは国道20号をはさんだ築堤側にも立派な橋台が残っていたらしい。

▼大原トンネル鳥沢側の坑門

▼東町バス停

▼東町自治会館前の祠

▼中央本線旧線の橋台の基盤の上に建てられた住宅。

▼旧線の橋台の上に建てられた住宅。絶壁で怖いような気もするが、立派な煉瓦造。

▼国道20号の新猿橋から眺めた八ツ沢発電所 第一号水路橋(重要文化財)

▼猿橋中学校入口バス停

▼仙台屋食堂わきにある大原トンネル猿橋側坑門

▼名勝 猿橋

▼八ツ沢発電所 第一号水路橋(手前)と国道20号の新猿橋

▼県道505号の新猿橋

▼三猿塔

▼八ツ沢発電所 第一号水路橋(重要文化財)

▼猿の像

▼猿橋ゲート

▼県道505号の新猿橋

▼はねぎ商店(左端)。

残念ながら右端の金澤酒店の家屋は2012年6月以前に解体されてしまった模様。

▼2012年6月以前に解体されてしまった模様の金澤酒店。

▼新猿橋西。五叉路。火の見櫓あり。

▼国道20号の新猿橋側から見た大原トンネル猿橋側坑門

▼国道20号。ムラタ時計店付近。

▼馬頭観世音(国道20号)

▼しんみせ。駅前の通りは寂れていて、営業している店はないように見える。1997年築の猿橋駅舎がこの辺で一番新しいのかも。

▼猿橋の刎橋構造を模したデザインの駅舎。1997年築。

▼さよなら中央線201系キャンペーンのポスター

▼猿橋駅の古くて低い煉瓦造りのプラットホーム。現在は使われていない。

▼猿橋駅の古くて低い煉瓦造りのプラットホーム。現在は使われていない。

▼猿橋駅の古くて低い煉瓦造りのプラットホーム。

参考:八ツ沢発電所施設 第三号水路橋 文化遺産オンライン

参考:鉄道廃線跡を歩く〈3〉 宮脇俊三 JTBキャンブックス P.81~83掲載

以前は素通りした中才売店だが、今回は備前楯山登山の帰りに買い物。

陳列棚が昭和時代のままの商店。

2013年5月のストリートビューを見るとシャッターが綴じられている。

2014年11月のストリートビューではコスモス自販機も撤去されている。

たぶん閉業したのだろう。

栃木県日光市足尾町中才10−1

0288-93-477

Yahoo!地図

1:25000地形図 足尾(宇都宮)

Google Maps

Google Maps ストリートビュー

駅前の工場と東京都水道局小河内線(廃線)の日原橋梁付近だけをちょろっと見て歩いた。

奥多摩駅ホーム眼前のセメント工場(稼働中)。奥多摩駅からの最後の石灰石貨物輸送は1998年であった(行先は浜川崎駅のセメント工場)。

奥多摩工業

〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川243−2

http://www.okutama.co.jp/

0428-83-2311

この建物はなんだろう。

JR青梅線 奥多摩駅。ヨーロッパのロッジ風の駅舎。東京最高所の駅。駅舎は開業した1944年(昭和19年)当時のもの。開業当時は「氷川駅」だった。1971年(昭和46年)、奥多摩駅に改称。

奥多摩駅前の商店。何軒かは後に廃業・解体されてしまった。

西東京バス氷川サービスステーション細い文字がレトロでいい。

北氷川橋を渡った先の民家と石積み

北氷川橋は昭和39年3月成。

1967年(昭和42年)竣工(?)の夫婦橋

夫婦橋。全国Q地図 橋梁マップには1967年(昭和42年)竣工と書いてあるけど、欄干には「昭和44年3月成」と書いてある。

東京都水道局小河内線(廃線)の日原橋梁と日原川。東京都水道局小河内線は1952年(昭和27年)に小河内ダムの建設資材運搬用鉄道として敷設された。1957年(昭和32年)、小河内ダムの竣工間近に運行休止。

参考:鉄道廃線跡を歩く〈3〉 JTBキャンブックス 宮脇 俊三 (著) P.62-64

夫婦橋&マス釣り場付近の日原川

段々になってる

東京都水道局小河内線(廃線) 日原橋梁

トンネル入口に何かぶら下がってる。今日はここまで。