2010年7月31日に開通した八王子南バイパス。

昔このあたりはただの突き当りだったのだが。すっかり変わってしまった。

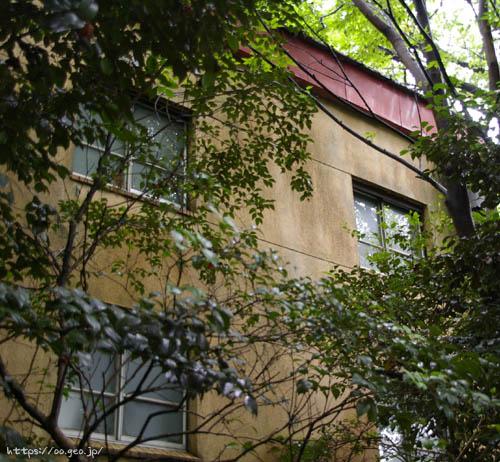

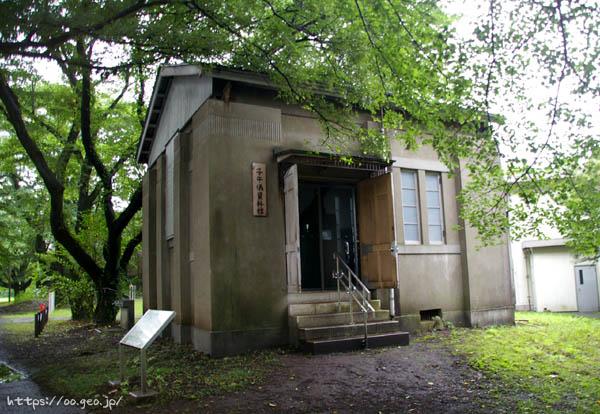

館ヶ丘団地汚水処理場 日本総合住生活(株)

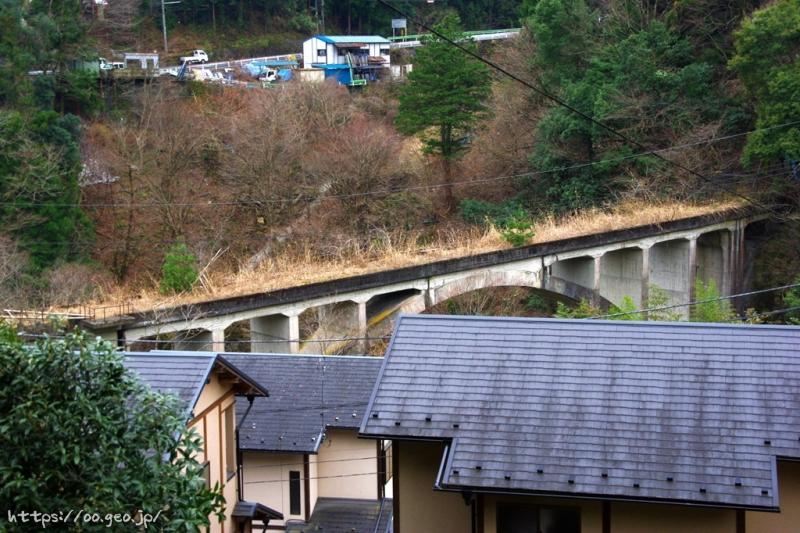

拓殖大学の調整池の開渠に架かる古いコンクリート橋 (3)。この調整池は湯殿川を一部埋め立てて作ったそうで、湯殿川の源流がここだとも言われているらしい。親柱に銘板を埋め込む部分はあるが何も埋め込まれておらず橋名も竣工年も不明。

|

|

|

|

|

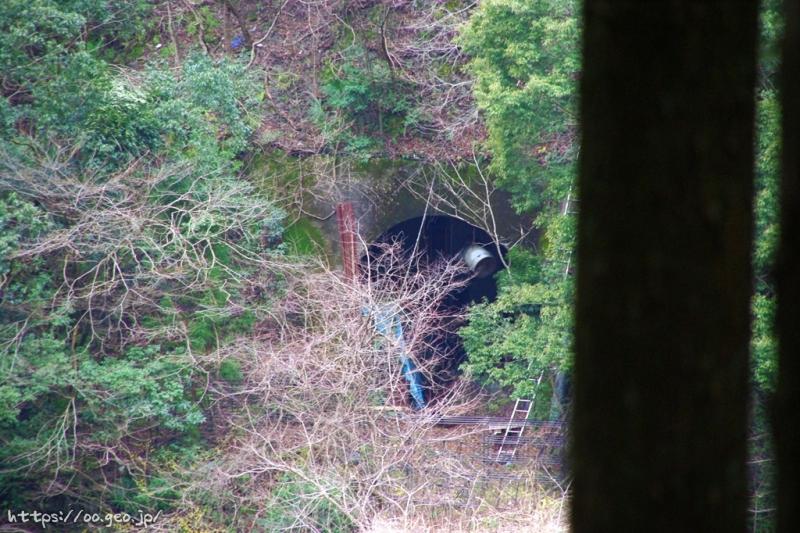

湯殿川の埋め立てられた部分?

館ヶ丘団地 4-9号棟。

2020年10月頃に解体された。

館ヶ丘団地 4-15号棟、4-14号棟。2020年10月頃に解体された。

|

|

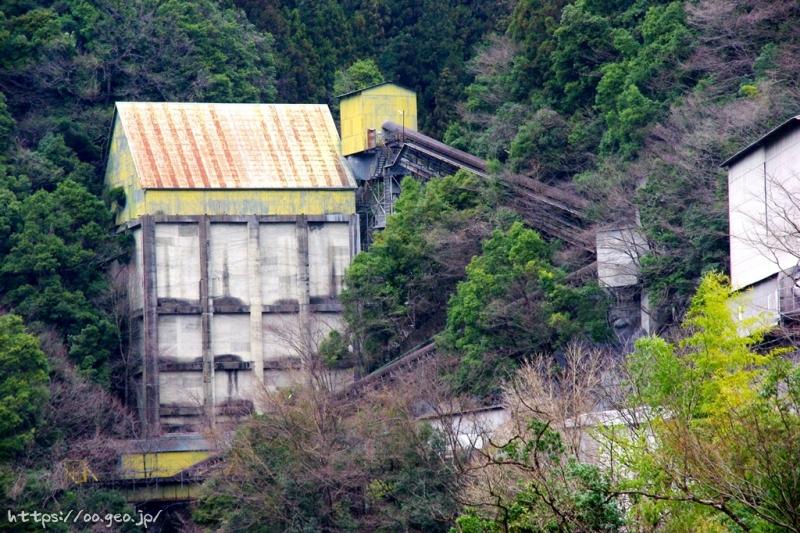

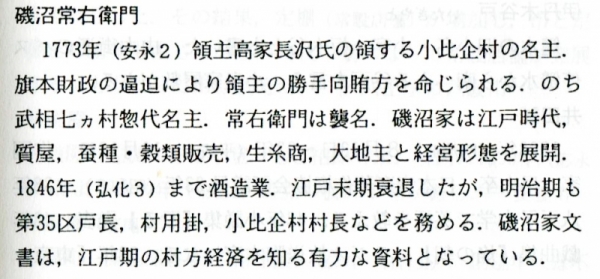

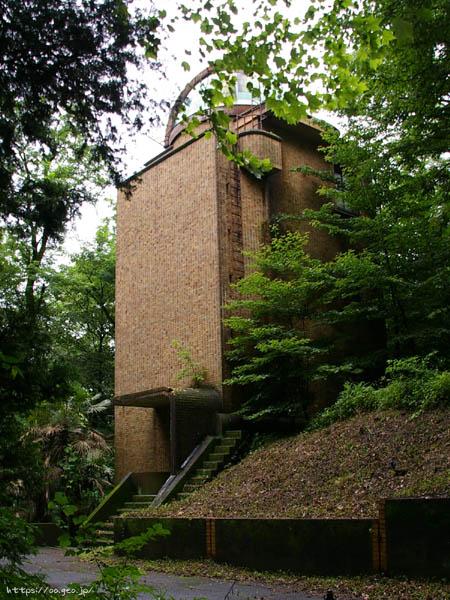

館清掃工場

竣工 昭和56年3月

建築構造 鉄骨鉄筋コンクリート

煙突 地上高100メートル

処理能力 150トン/日

焼却炉形式 全連続燃焼式焼却炉(日本鋼管 フェルント式)

所在地 八王子市館町2700番地

象徴的だった館清掃工場の赤帯煙突。

この煙突が大好きだった。

ストリートビューを見ると2017年以前に解体されたようす。

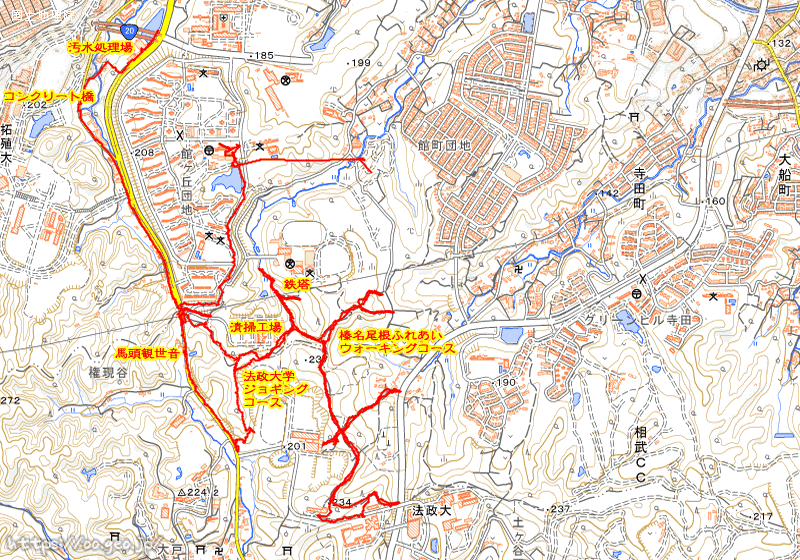

法政大学ジョギングコース。

一般人も散策できる雑木林の中の遊歩道。

法政大学ジョギングコースはそのまま榛名尾根ふれあいウォーキングコースにつながっている。

榛名尾根ふれあいウォーキングコース

なだらかな丘陵地帯に出る。

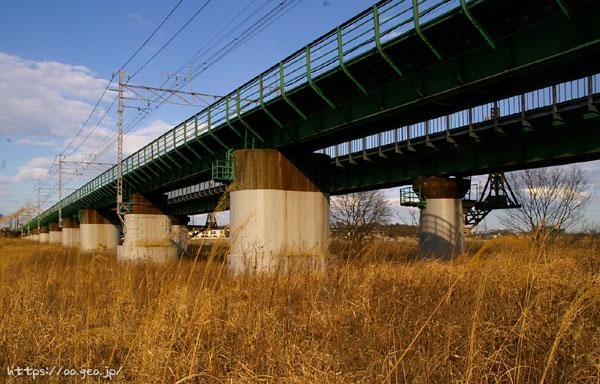

JR東日本の送電線 鉄塔に出る。

八王子大月線 30号

八王子-上野原(八-上)

昭和5年7月

6万6千ボルト

|

|

館清掃工場の方から流れてくる沢 (1)。これも水源がよくわからないのだが、館清掃工場あたりで埋め立てられたんじゃなかろうか。陰気臭く樹木が生い茂った場所で、ぐじゅぐじゅした湿地のようになっているが、地形図をみると「田」のマークが付いていてよくわからない。最終的には湯殿川につながっている。

法政大学の敷地内にある沼 (2)とその傍らに佇む古い馬頭観世音碑。この沼もよくわからない存在なのだが、なんとなくこの沼と上の沢が地下でつながってるんじゃないかって気がする。

|

|

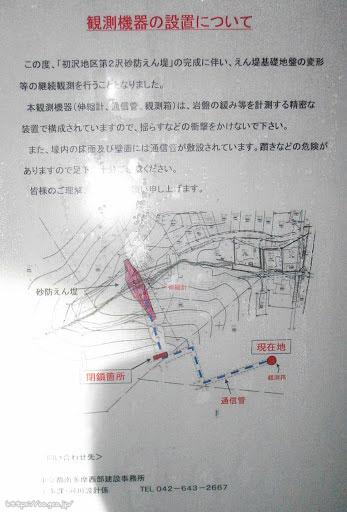

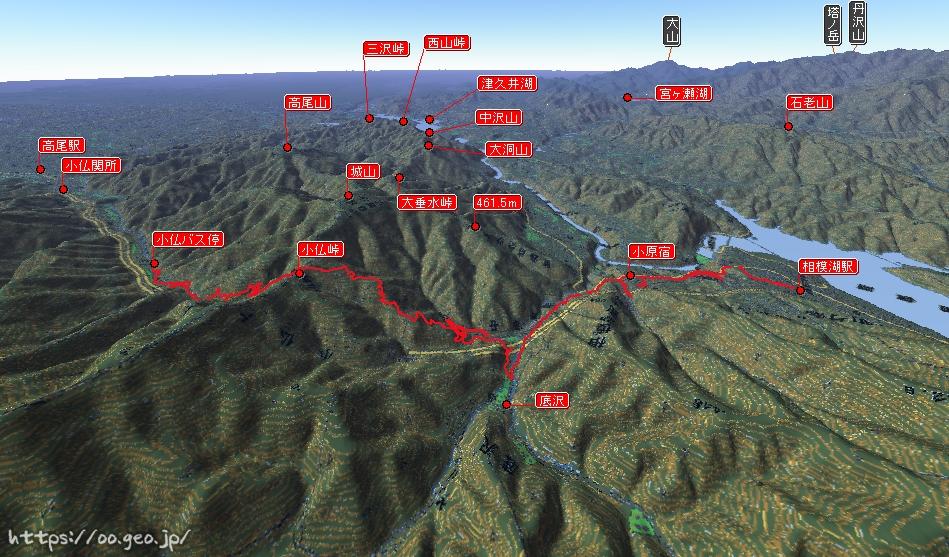

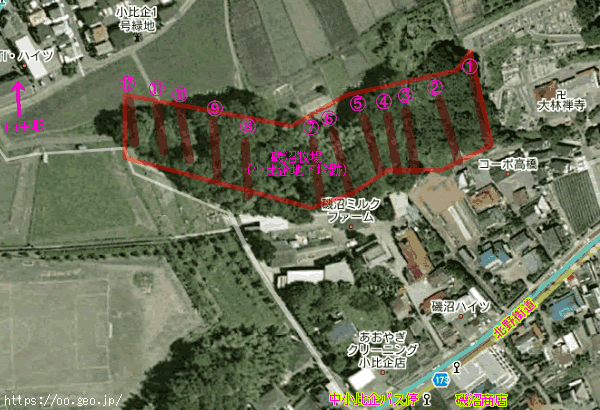

法政大学の敷地内の沼と館清掃工場下の沢の位置図

館ヶ丘第2団地土木修繕工事 法面工事のお知らせ

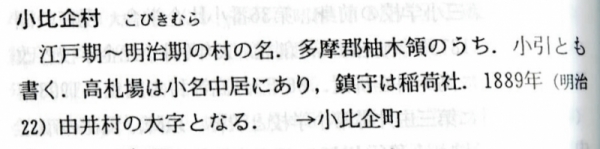

昔の地形図。館ヶ丘団地は上館と権現谷の間あたり。 初沢山(初沢城跡)は294.5mの表示。高尾山は左端、画面がきれている。高尾山口駅は「坊ケ谷戸」のあたり。高尾駅は「あさかわ」となっている。

「八王子」(東京11号)

五万分一地形図 大日本帝国陸地測量部

明治39年測図

明治45年第1回部分修正測図

大正5年11月30日発行