元八王子市民センターで映画「気違い部落」の無料上映会があったので見て来た。DVD化はされていないので、作品の舞台に近い場所で鑑賞できる貴重な機会。過激なタイトルで勘違いされそうだけど、被差別部落についてのタブーについて触れた作品ではない。部落という言葉も本来の意味である集落を意味するもの。極貧の山奥の部落(現在の下恩方町に当たる)に住む田舎者達の奇妙な風習をユーモアや皮肉を交えながら描写した作品。ただし冒頭であっけらかんと犬を犬鍋に調理して食べてしまうシーンが出てきてびっくり。ドギツい描写にも思えるが、情緒を一切排除した所が妙に爽快にも思える。葬式は坊さんに読経してもらうのでなく、お経のレコードで済ませてしまうという滑稽さ。総じておかしな人々の集いなのだけど、ラストで村人達から村八分にされた主人公(伊藤雄之助)が「この部落を出てどこに行っても結局は同じだ」というセリフを吐き、どーんと現実に引き寄せられ重みにはまる。今の私達の暮らしぶりの中にも『気違い部落』な要素はたくさんあるのかもしれない。ただし自分達を『気違い』扱いしたということで、当時きだみのるへの地元民への反発は凄まじかったらしい。

監督:渋谷実

原作:きだみのる

音楽:黛敏郎

脚色:菊島隆三

きだみのるの原作は読んでないけど(図書館で予約待ち)、映画が面白かったので「気違い部落」のモデル地である下恩方町の辺名集落を、新たなジョギングロードの開拓も兼ねて散策してみた。きだみのるは太平洋戦争末期に廃寺だった医王寺に疎開してきて、1943年(48才)から1965年(70才)までの22年間にわたり下恩方町・辺名(へんな)部落で過ごしたらしい。

参考:きだみのる「気違い部落」 松岡三五郎のひとりごと

参考:きだみのる – Wikipedia

参考:Web八王子事典 きだ みのる http://www.cs.takushoku-u.ac.jp/is/hachioji/ShowContent.php?NAME=%A4%AD%A4%C0%A1%A1%A4%DF%A4%CE%A4%EB (リンク切れ)

参考:公平な分け方は悪徳に分類される強欲の所産である(きだみのる)

参考:「気違い部落周游紀行」の原風景~八王子市上恩方町上案下 – 澎湖島のニガウリ日誌

参考:気違い部落周遊紀行 きだみのる everyman’s Rock etc

参考:Googleマップを使って過去の地形図や空中写真を見る – 辺名地区

参考:MapFanWeb(地図)

気違い部落周游紀行 (冨山房百科文庫 31)

- 大正時代

辺名は「邊名」と記載されている。

「木の工房くさ野」がある所あたりに病院があったらしい。

医王寺の南西部の山(砕石のために切り崩されてしまった)が標高300mと記載されている。

川原宿に郵便局の記号も確認できる。

- 昭和初期(戦前)

大正時代の地図とさして変化はない。

川原宿の郵便局はどうやら移動したらしい。

小津川の表示が大正時代よりはっきりしなくなっている。

- 戦後(昭和24年)

地形的に大きな変化はない様子。

「邊名」が「辺名」の表記に変わり、右書きから左書きに変化している。

「木の工房くさ野」あたりにあったらしい病院はなくなっている。

- 高度成長期

小津川が非常にくっきり描写されるようになった。

川の位置は大正時代とさほど変わっていないようす。

辺名の桜塚から新たに道路が敷設され(モリアオガエルの道)、三叉路ができあがっている。

都道61号線も敷設されている(右上)。

- 現代

作成年月不明の地図だが、上の地図から40年近くブランクがあると思われ、地形が非常に大きく変わっている。

平地部に満遍なく建物が立ち並び、工場地帯もでき、圏央道や支線道路が作られている。

川原宿の郵便局はなくなってしまった。

3.御嶽神社

鬱蒼とした山の麓にある神社。この神社の境内で映画「きちがい部落」のロケが行われたらしい。映春に百八灯祭が行われる。

参考:ひなたぼっこの縁側日記 春祭り(百八灯祭)

参考:柏書房 『江戸東京歳時記をあるく』 第43回:下恩方上宿の百八灯

3.御嶽神社

周囲には他にも木造小屋や古い石造の祠や踏み跡などがあった。

3.御嶽神社 太子堂

3.御嶽神社 太子堂

太子堂前の古い石仏

2.古い木製電柱

正面の山の裏側に、きだみのるが住み着いた廃寺、医王寺がある。

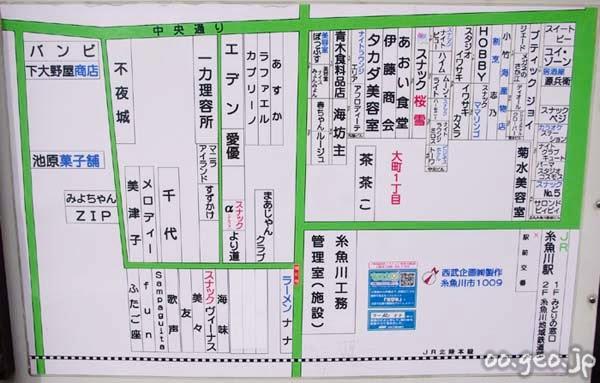

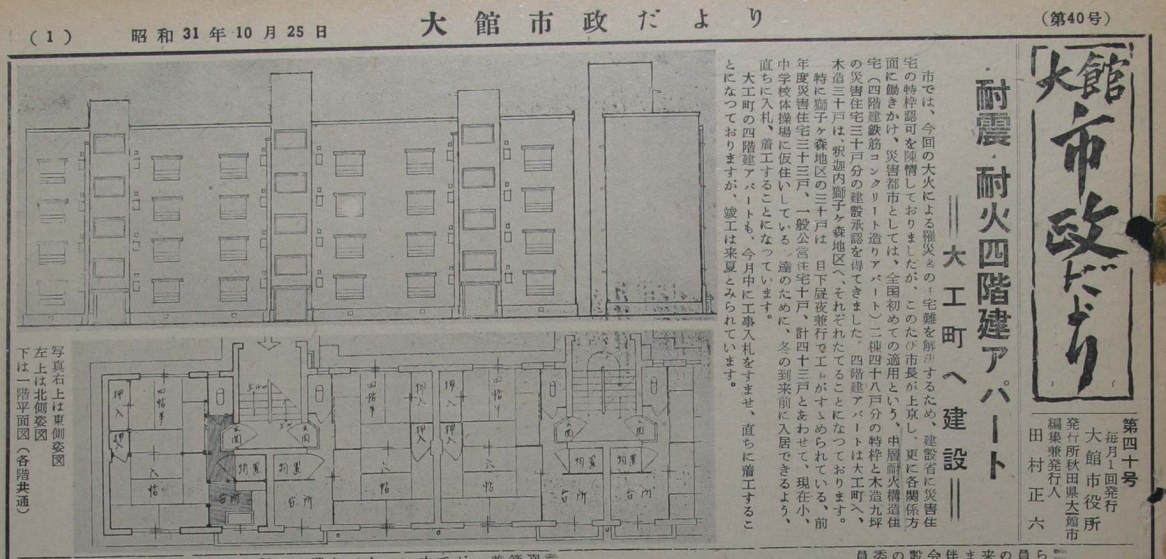

民家が14軒しかなかった辺名集落と違い、こちらの川原宿の集落は大正時代から栄えていたようだ。

1.コンクリブロックの祠に入った古地蔵

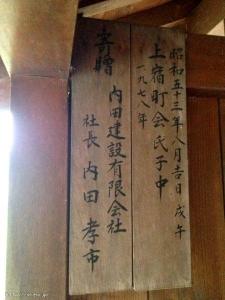

上宿町会会館の駐車場内にある。

上宿町会会館の南西の細い路地は近年拡張されたものらしく、昔の地図には載っていない。古地蔵は比較的小さい。

4.壊れかけた古い石仏

辺名の三叉路にあるのと同じ腕が6本タイプのものに見える。

5.古地蔵の大きめ祠

祠は昭和53年(1978年)に作られたもの。

6.辺名の桜(辺名の三叉路)

東に伸びている道は昭和24~41年(1949~1966)の間に拡張されたもののようで、アスファルト自体は新しめ。

この道路は「モリアオガエルの道」として小津町の方まで続いている。

その整備された道路の真ん中に不釣り合いな古い石仏群が鎮座している。

参考:八王子よいとこ_モリアオガエルの道-1 東京八王子UTR不動産のつぶやき日記

参考:Web八王子事典 辺名(へんな)の桜 http://www.cs.takushoku-u.ac.jp/is/hachioji/ShowContent.php?NAME=%E8%BE%BA%E5%90%8D%E3%81%AE%E6%A1%9C (リンク切れ)

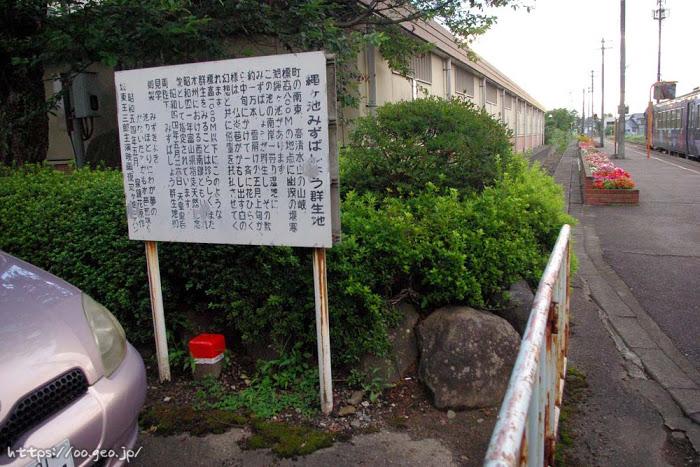

下恩方町辺名の三又路にある.昔から土地の人は“小津(乙)な所に辺名の桜”と呼んできた.江戸期,千人同心たちが大山参りの際に桜の幹の上で酒杯を交わしたと伝えられ,「日本老樹名木誌」に記載された名木であった.現在,枯死した幹の両側に2本の桜が植えられている.木株の下に芭蕉の句碑がある(『三多摩風土誌』). |

(左)芭蕉の句碑 参考:ひなたぼっこの縁側日記 謎が解けた三叉路

(右)腕が6本ある古い石仏 「天明三年(癸卯)八月朔日」の刻印。1783年の石仏のわりには風化が少ないように感じる。

7.元神社跡(?)の路傍祠

医王寺入口の分岐、更地の隅っこにある詳細不明の小さな木の祠。

1966年頃まではこの辺に神社があったようで、地図に記載されているが、それが「金山神社」(現在は辺名町会館の裏にある)なのかは不明。

12.辺名部落。医王寺入口の分岐。

戦中この一帯に14世帯の民家が立ち並んでいた。

この道の突き当り、正面の山の右手側の麓に醫王寺(医王寺)ある。

正面の山の左側の麓に御嶽神社がある。

11.金山神社と辺名町会館

辺名町会館(右)と、その真裏にある金山神社(左)。

やけに新しいので、以前別の場所にあったのを移設したのか?と推察。

9.醫王寺(医王寺)の古地蔵3体

かなり古そうだけど、文字類は風化していて判読不可能。

きだみのるが醫王寺(医王寺)で暮らしていた当時からこの付近にあったものを整備後に移転したもの?

10.現在の醫王寺(医王寺)

きだみのるが戦中に疎開してきた当時は廃寺だったらしい医王寺。再建したのか。

▼山の斜面に墓地がある。造成されてるかもだけど、急な地形が映画「気違い部落」のイメージに重なる。

醫王寺(医王寺)の裏側は人工的に整地されていて、きだみのるが住んでいた当時とは雰囲気が異なっていそう。1970年代か1980年代に造成されたみたい。かつて標高300mの山が寺の南西部にそびえていたようだが、1970年代から採石場→圏央道と変遷を遂げ、砕石のためにすっかり切り崩されてしまったようす。

▼採石場になってしまった醫王寺(医王寺)の南西部

▼醫王寺(医王寺)の東側の山を越えた向こう側には、映画「気違い部落」のロケが行われた御嶽神社があり、ぐるっと回らずに近道できれば便利そうだが、この岩肌の目立つ急斜面だと往来できる気がしない。

8.下原刀(したはらとう)鍛冶発祥の地 石碑

辺名集落のはずれの空き地に建立された石碑。

参考:下原刀(したはらとう)鍛冶発祥の地|八王子市

13.グルヌイユ(自家製天然酵母パンとお菓子のお店)

辺名の三叉路(辺名の桜)近く。辺名部落にあるお店はここ一軒だけなので、記念に。