【散策ルート】

ときわ旅館~亀の湯~秋北バスターミナル~鉱山事務所前バス停~小坂駅跡~御成町バス停~小坂幼稚園跡~小坂町役場~尾樽部~銀山町~鉱山事務所~康楽館~小坂町総合博物館 郷土館~花園館~小坂町消防団 第三分団本部~警察分署跡~小坂鉄道垢ガード下の石垣~小坂ホテル(久原房之助邸)跡地~天使館~永楽町~電錬場~山神社~東大館駅~蓮荘寺わきの細路地

鉱山事務所前バス停

樹海ラインを秋北バスの路線バスに揺られ、鉱山事務所前バス停で下車する。

鉱山事務所前バス停は鉱山事務所の100~200mほど北側にあり、無人の待合室(?)もある。

利用者がほとんどいないので暖房器具も何もないけど、周囲に店もなくお腹も空いたので、そこで買い付けのお弁当を食べてしまった。

めちゃくちゃ寒かったし侘しかった。

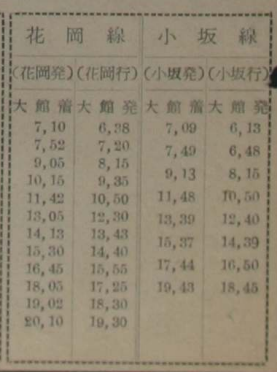

バス時刻表

小坂製錬鉄道 小坂駅跡

バスの到着が早すぎてまだ鉱山事務所が開館していなかったので、先に小坂製錬鉄道の小坂駅跡をみてまわる。

| 黒鉱自溶製錬成功後、物資輸送量は激増。その需要に応えるため、大館・茂内間の森林鉄道を買収して小阪まで延伸する工事が実施され、明治42年小坂鉄道株式会社の設立とともに、旅客・貨物の一般運輸営業が始まった。昭和3年には小坂・茂内間が電化。昭和37年、国鉄との積み替えを容易にするためゲージ幅が拡幅され、全線がディーゼル化された。しかし、平成6年には旅客部門が廃止となり、現在は貨物営業だけになっている。

建築年 明治42年(1909) |

参考:小坂駅 Wikipedia

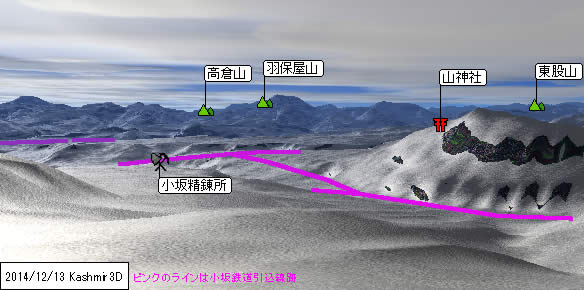

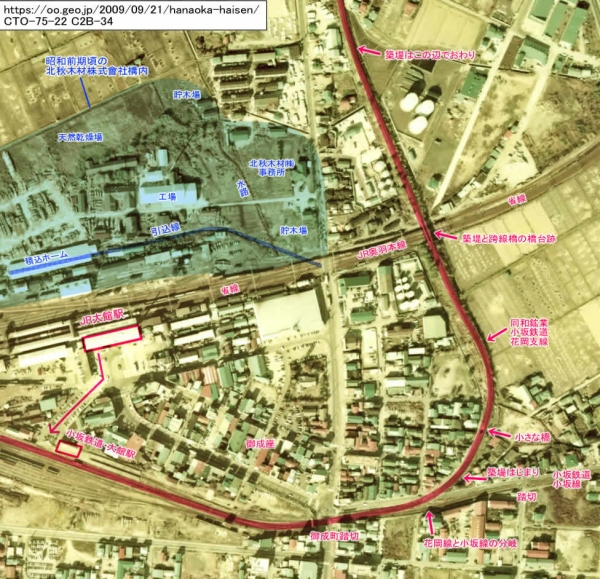

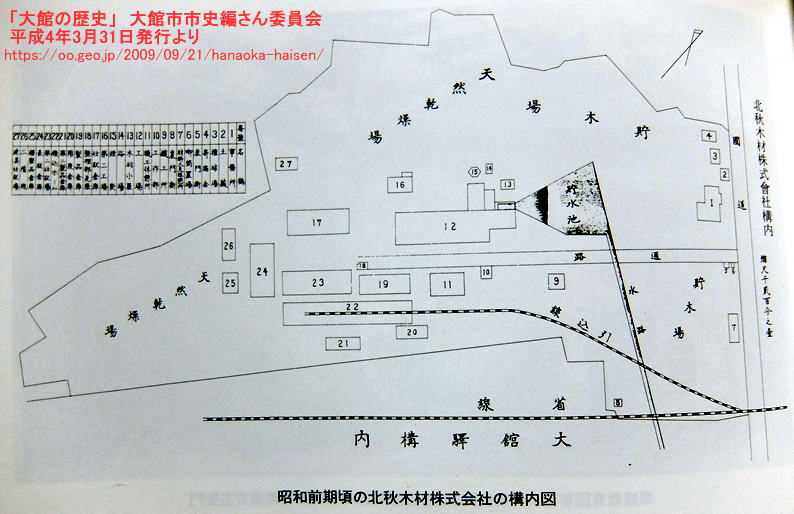

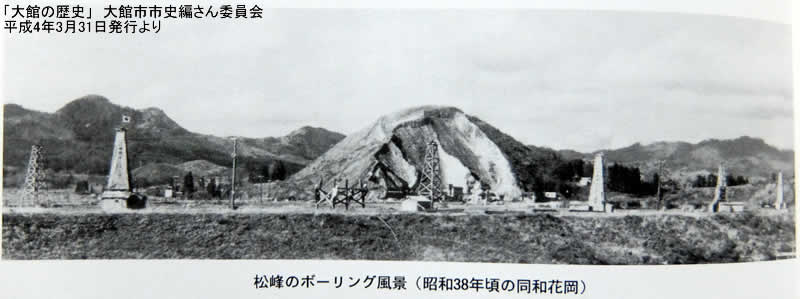

国土地理院・地形図

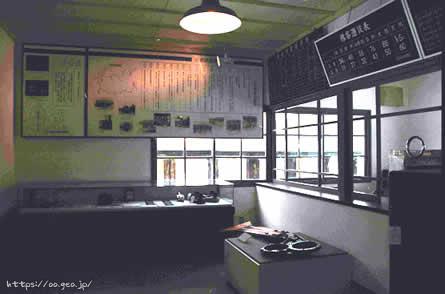

駅舎の中には入れないけど、ガラス窓越しに内部をのぞいてみる。

ガランとしていて昔のものはなにもない。

現在はちょっとした備品を置く倉庫として使われているみたい。

(旅客鉄道時代の駅車内の様子は小坂町総合博物館郷土館に展示してある駅舎模型がわかりやすかった)

貨物鉄道としては現役で、稼働中の車両や整備士さんが頻繁に行ったり来たりしていた。

御成町バス停

御成町バス停の行政上の所在地は「小坂町 小坂鉱山 尾樽部」だけど、昔このあたりは御成町だったみたい。

消えた町名が今もバス停名として残ってるのだと思う。

昔このあたりには尋常高等小学校と実科女学校があったらしい。

ストリートビュー

小坂幼稚園

昭和41(1966)年4月1日に開園、平成15(2003)年3月に閉園したらしい。

建物は解体されずに残ってる。

〒017-0202 秋田県鹿角郡小坂町尾樽部17

TEL 0186-29-2360

Google Maps

ちず丸(2014.12.15リンク切れ確認、2008年12月時点の地図にはまだ幼稚園の表記が残っていた)

窓越しになかをのぞいてみた。

小坂幼稚園は、小坂尋常高等小学校と小坂実科女学校跡地の跡地に作られた。

小坂尋常高等小学校(尾樽部新校舎落成)は明治24年(1891)建設された。

大正4年(1915)には、小坂実科高等女学校を併設。

昭和32年(1957)に新築移転し、旧校舎は解体された。

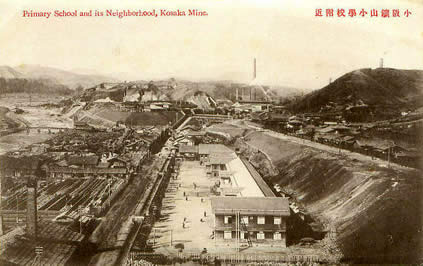

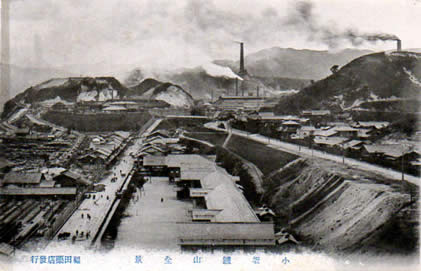

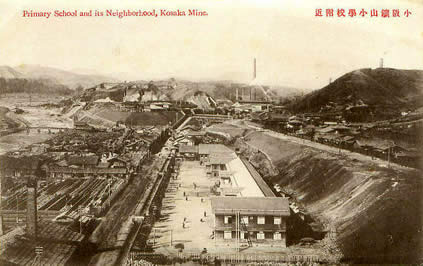

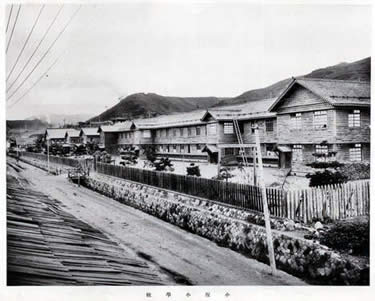

小坂尋常高等小学校が建っていた頃の尾樽部(古絵葉書より、時期不詳)。

小坂尋常高等小学校が建っていた頃の尾樽部(古絵葉書より、時期不詳)。

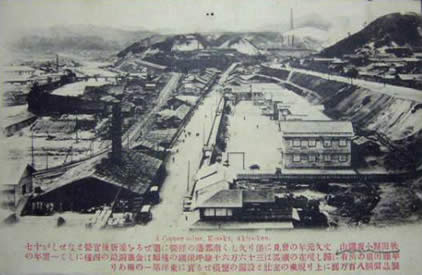

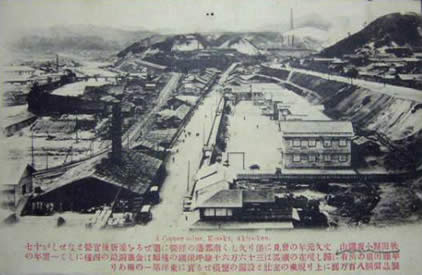

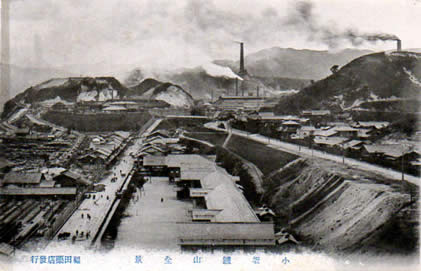

尾樽部市街付近全景 明治41年以前

小坂小学校 明治41年以前

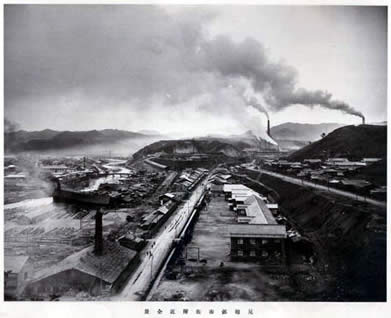

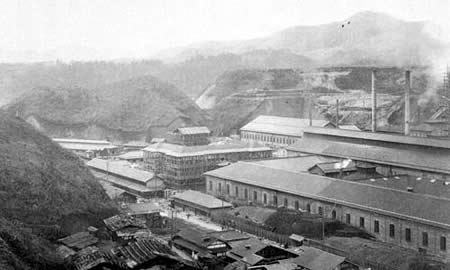

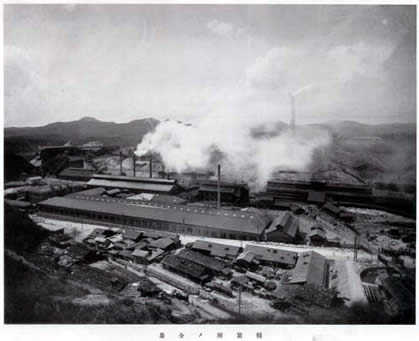

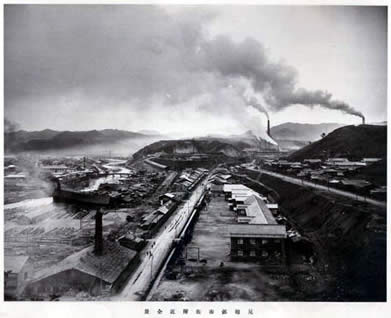

小坂鉱山全景 時期不明

小坂町役場

ひどく簡素な建物でさびれていて、職員の気配がまったく感じられなかった。

小坂町の村役場はもともと御成町の方にあり、後に尾樽部へ移転したらしい(移転年不明)。

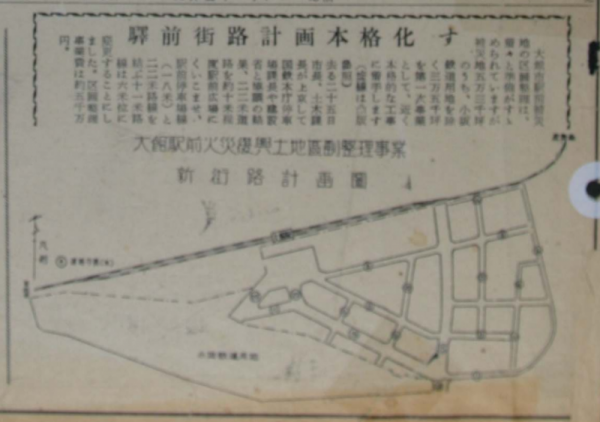

村役場は明治35年(1902年)に 新築され、大正3年(1914年)に町制施行により村役場から町役場となる。

が、 昭和27年(1952)5月14日に町役場付近から出火して、役場延焼のほか、小坂小学校第4校舎(4教室)、9世帯など、43名罹災。

火事の翌年、昭和28年(1953)10月に役場新庁舎落成。

戦後すぐに建てられた建物なら老朽化していて当然だ…。

〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部37-2

TEL:0186(29)3901

秋田県小坂町役場 公式サイト

国土地理院・地形図

Google Maps

※追記(2014.12.15) 平成26年(2014年)7月19日~21日に役場本庁舎を尾樽部から上谷地へ移転したらしい。

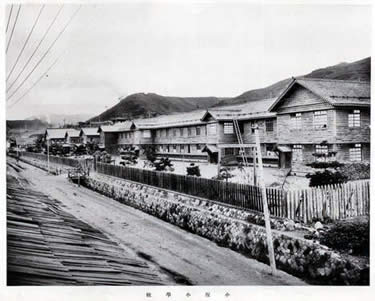

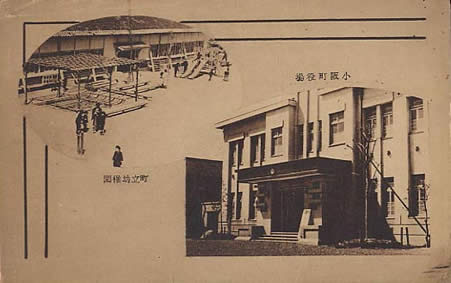

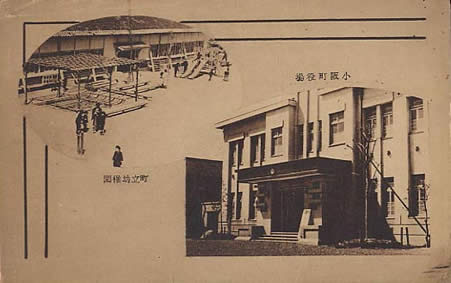

小坂町役場と町立幼稚園(古絵葉書)

大正3年(1914)以後~昭和27年(1952)以前?

尾樽部の家並み

住んでいる人も少なそうな、シャッターがおりたままのさびれた商店が立ち並ぶ。

小坂町のの人口は最盛期に比べて4~5分の1ほどに減ったらしい。

尾樽部(おたるべ)と銀山町(ぎんさんまち)の分岐。

※追記(2014.12.15) ストリートビューを見ると、正面の建物は2014年8月以前に解体されてしまったみたい。古い建物がどんどん解体されて歯抜けになっていく。

右手前のはりまや薬舗は頑張って営業してるみたい。

銀山町(ぎんざんまち)

銀山町の古い家並み。

正面に、建設中の同和鉱業(元・藤田組)の新型炉が見える。

※追記(2014.12.15) ストリートビューで確認してみると、右側の古い家屋群は2014年8月以前に解体されてしまったみたい。

正面に見える背の高い建物は、建設中のDOWA 同和鉱業(元・藤田組)のリサイクル原料対応型の新型炉らしい。

2007年8月完成、2008年春に稼動予定。

旧小坂鉱山事務所 Kosaka Mining Main Office

いよいよ小坂鉱山事務所をみてまわる。

古い煉瓦造りの門柱がとても立派。

小坂鉱山事務所は日本でも最大級のルネッサンス風外観をした木造西洋建築の一つといわれるらしいが、 改修されてオモチャみたいな外観だ。

| 小坂鉱山事務所は明治38年(1905年)、藤田組小坂鉱山発展のシンボルとして、電錬場の南側に建設された。そして創建から92年間、鉱山の中枢としての役割を果たすが、電錬場の増築の支障となり、町が文化財としての保存に取り組みはじめる。平成9年に解体および鉱山病院跡地への移転が始められる。復原工事は平成12年11月に竣工。平成13年(2001年)4月に、創建時の姿そのままに観光施設「小坂鉱山事務所」として再デビュー・オープンした。小坂町の代表的近代化遺産であり、近代西洋建築の傑作といわれている。

主要データ

指定:国重要文化財

創建時住所:秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部

現住所:秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館

所有者:小坂町(小坂製錬(株)より寄贈)

建築構造:木造・3階建・洋小屋・寄棟造・銅版葺

建築年:明治38年(1905)

移築年:平成12年(2000) |

1階の玄関ホールで入場手続きを済ます。

入場料は一般300円。開館時間は9:00~17:00。

今なおつややかな光沢を見せる木製の螺旋階段。

建築様式としては和風も取り入れられてるらしく、みため優美で素敵なら何でもありなんだなと思う。

2階のバルコニーに出て透かし彫りを間近で見てみる。

透かし彫りの装飾がすごくきれいなバルコニー付きポーチ。

このサラセン風&イスラム風な装飾も特色のひとつらしい。

白壁に投影される影がこれまたきれい。でも当初は白い漆喰でなくモルタルだったらしい。

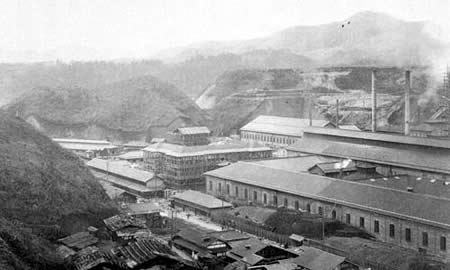

明治41年以前の鉱山事務所(古絵葉書より)。

まだ現在の場所への移転前で、この頃は電錬所のとなりにあったので、すぐ手前を構内引込み線の線路が走っている。

明治37年、建設中の鉱山事務所。

右手側の長い建物は電気製錬棟(電気分解棟)

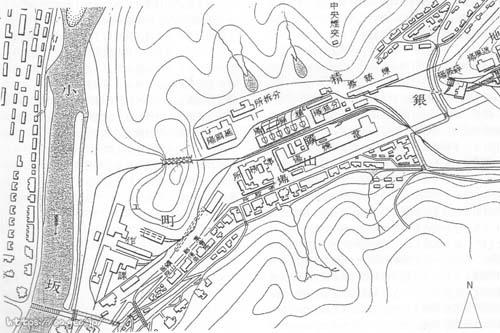

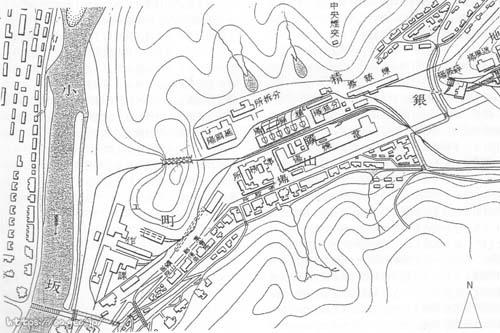

明治38年 鉱山事務所竣工後の地図。

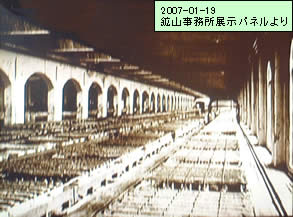

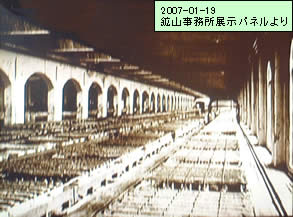

鉱山事務所の展示パネルより(時期不明)。

まだ移転前で、電錬場の南側にあったときの鉱山事務所とのことだが、外観が違うような?

奥に見える煉瓦造の電錬場はいまと同じ。

明治末期(~大正初期?)頃。

「電車(トラム)に乗って通勤する小坂の労働者たち」とのことだが、みんな服装が立派すぎるし態度が偉そうだから、実際に掘削作業に鉱夫達でなく、指導的立場にあるお偉いさんばかりだろう。

撮影場所は鉱山事務所の裏側らしい。

参考

鉱山事務所 公式サイト

画像掲示板http://jpdo.com/bb05/120/joyful.cgi?page=20(リンク切れ・2014/12/15確認)

国土地理院・地形図

Google Maps

康楽館

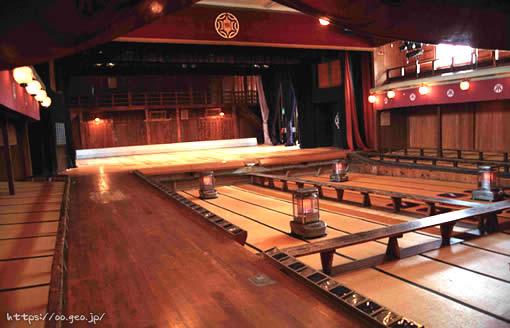

つづいて日本最古の現役木造芝居小屋、康楽館を見学。

康楽館の説明は非常に丁寧だった。

客が私一人しかいなかったのに、黒子さんが時間をかけて細かくガイドしてくれた。

地下の奈落から2階客席から回り舞台や舞台裏や控室やいろいろと。

申し訳なくなるくらい。

本当は団体の観光客に来てもらえると有りがたかったんだろうな。

名称:康楽館

指定:国重要文化財

住所:〒017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2

TEL:0186(29)3732

建築年:明治43年7月(1910年)

建築構造:木造・2階建・洋小屋・切妻造・銅版葺

所有者:小坂町(同和鉱業(株)より寄贈)

入館料:大人600円(鉱山事務所・郷土館との共通券900円)

開館時間:9~17時

明治43年(1910)小坂鉱山で働く工夫たちのための娯楽・慰安施設として作られた芝居小屋。内部天井とアメリカ木造ゴシック風といわれる正面外観が洋風で、内部は江戸時代後期の純和風の芝居小屋機能を持つ和洋折衷様式が特徴。昭和60年から61年の保存修理工事で現代の劇場としての最小限の改修も行っている。昭和60年(1985)修復後、再オープンした。 |

ところで鉱山の労働に捕虜の存在はつきものだけれど、昔は康楽館にも中国人捕虜が収容されていた事があったらしい。

が、それらしき資料や説明はなかった。観光地だしね…。

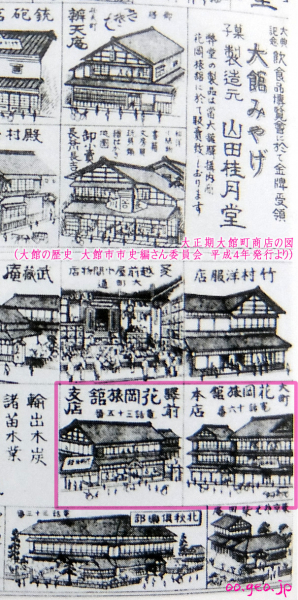

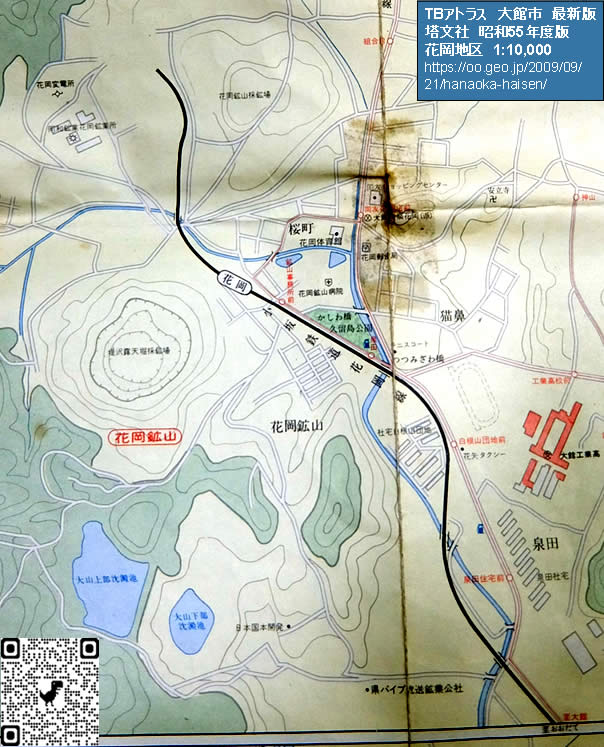

花岡事件の現場となった大館の共楽館が解体されてしまったのは残念だなあ。

康楽館は観光化しているけど、館内のすみずみまで木造建築の味わい深さで満ち溢れてる。

1階の館内下駄箱。

入口付近の売店・休憩所

階段を降りて地下の説明を受ける。

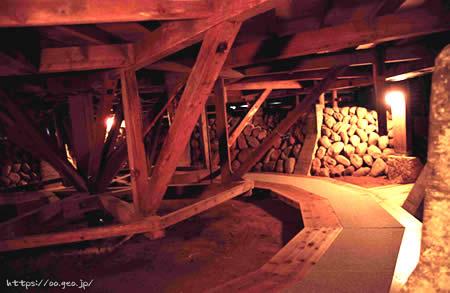

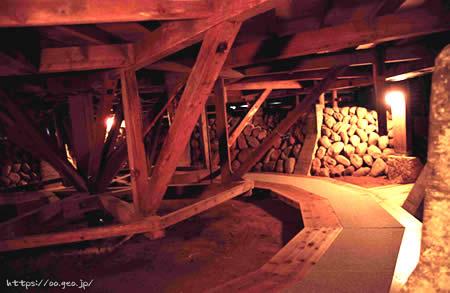

切穴(すっぽん)の舞台下部分の仕掛け

人力回り舞台の舞台下(奈落)構造

The “Naraku” area below the revolving stage

奈落(ならく)(設置の案内板より)

物事のどん底に至ることを「奈落の底」といい、これが転じて花道の床下で薄暗く、じめじめしていた地下を「奈落」と呼ぶようになりました。後楽館では、「回り舞台」のろくろ仕掛けを四カ所の力で人力により動かしています。 |

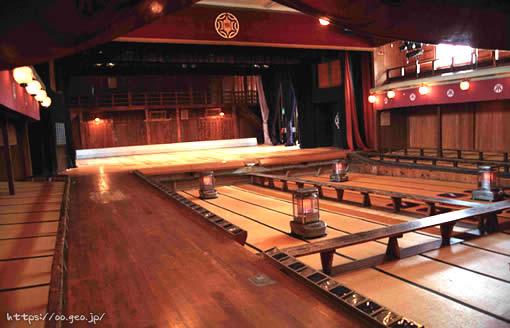

次は階段を上がって2階席へ。

客席の囲いが低いので、すぐ1階に落ちそうで怖い。

舞台正面の2階の奥の座席がいわゆる「天井桟敷」。

舞台全体がよく見渡せるということで、ツウの人々や関係者が好んで座ったらしい。

手前のミゾ部分にタバコなどを置いたり飲食物を置いたらしい。

自由でいいなと思いつつ、火事にならなかったのかと不思議。

2階の説明が終わると、今度は1階桟敷席へ。

花道

回り舞台側から客席を眺める。

回り舞台は客席で見るよりもずっと奥行きがあった。

回り舞台の壁。奥が出演者控え室になっている。

舞台のそで

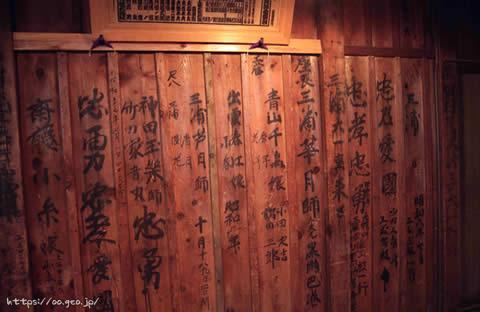

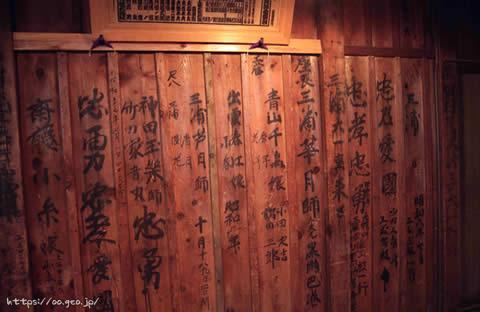

壁に多数の落書きがある出演者控え室。仲代達矢などの書き込みもあるらしい。

左側が出入り口。右側の窓が検閲所。戦前は警察が待機していたらしい。

「勘流亭」についての説明も受けた。

なぜ勘流亭があんなにくにゃくにゃしているのかというと、お客さんが隙間なく大入りするように、という意味が込められているのらしい。

面白い。

参考:

小坂町 康楽館 公式サイト

花岡の旅

国土地理院・地形図

Google Maps

小坂町総合博物館 郷土館

つづいて小坂町総合博物館 郷土館を見学。

昭和57年(1982年)に建築された。

〒017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字中前田48-1

TEL:0186(29)4726

参考:

小坂町総合博物館郷土館 公式サイト

NO.10 県指定有形文化財「旧小坂鉄道貴賓客車および11号蒸気機関車」

国土地理院・地形図

Google Maps

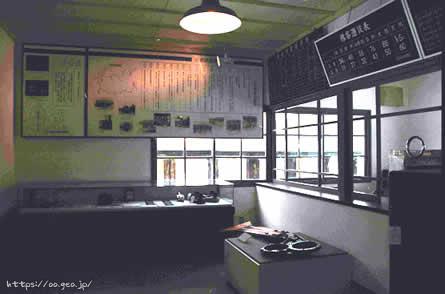

小坂町総合博物館 郷土館の屋外に展示してある小坂鉄道・小坂駅の復元駅舎。

レプリカ駅舎の内部に展示してある備品や設備は現役当時のもののようで、年期を感じる。

レプリカ駅舎の内部展示、昔の硬券きっぷ売り場

屋外に展示してある旧小坂鉄道貴賓客車(ハ1)(秋田県指定有形文化財)および11号蒸気機関車 (秋田県指定有形文化財)

11号蒸気機関車は、軌間762mmの狭軌用として大正15年(1926)4月に小坂鉄道に登場した。以来、昭和37年(1962)の小坂線軌間拡幅(1,067mm)まで36年間にわたり、花岡・大館間(4.8km)、小坂・大館間(22.3km)で旅客や貨物の輸送に活躍。小坂線に最後まで残った蒸気機関車だった。

軌間拡幅後、その使命を終え貴賓客車とともに小坂駅前に記念保存されていたが、昭和60年(1985)に小坂町に寄贈され、郷土館で永久保存することになったもの。平成11年(1999)3月には小坂鉱山発展に貢献した小坂鉄道の歴史を伝える極めて貴重な資料として、県有形文化財に指定された。

構造の概要

最高気圧 12.66kg/c㎡

火床面積 0.78m

重量 20.83t(運転整備時)16.66t(空車時)

水槽容量 2.14m3

最大寸法 長7,534mm×幅2,127mm×高3,098mm

製造所名 株式会社雨宮製作所

製造年月日 大正15年3月 |

木造の客車車内の内装がすごく素敵!

屋外に展示してある旧小坂鉄道ディーゼルカー(キハ2101)

小坂駅レプリカ駅舎の奥にある。

小坂鉄道の旅客用として使用されていた。

塗装が剥がれまくっている。

この車両は昭和37年(1962)の小坂線軌間拡幅に合わせて導入されたディーゼルカーのうち、第1号機として新造されたもの。同型の車両は昭和42年(1967)まで7両製造されているが、キハ2101は唯一改造されず最後まで小坂鉄道に残された。

斬新な座席配置、ステップがなく幅広い乗降ドア、乗り心地の良い空気バネ台車など、国鉄(現JR)の車両よりもすぐれた装備がほどこされ、製造当時は大変デラックスな車両だった。

平成6年(1994)9月、小坂鉄道では旅客営業を廃止し、ディーゼルカーもその使命を終えた。小坂町に寄贈となったキハ2101は、昭和の鉱山全盛期の証人として、また85年間続いた旅客営業最後のシンボルとして、総合博物館郷土館に永久保存されている。

構造の概要

定員 100人(座席70人、立席30人)

重量 31.8t

最大寸法 長20,100mm×幅2,860mm×高3,675mm

原動機 振興ディーゼル DMH17H型 180ps/1,500rpm

製造所名 日本車輌製造株式会社

製造年月日 昭和37年4月 |

旧止滝発電所。小坂鉱山の発電施設だった。

止滝第二発電所で使われていたアメリカ製の第1号水車および発電機などが展示されている。

これらの発電設備の恩恵を受け、山神社で電気祭などが行われていた。

県指定有形文化財となっている旧止滝発電所一号発電機械。

旧止滝発電所発電機は明治35年から昭和55年まで稼働した。

所有者 小坂町(昭和58年10月、同和鉱業㈱より寄贈)

参考:

NO.9 県指定有形文化財「旧止滝発電所一号発電機械」

鹿角全科wiki§ 旧止滝発電所1号発電機械 1式 http://kaduno.in.coocan.jp/mediawiki/index.php?title=%C2%A7_%E6%97%A7%E6%AD%A2%E6%BB%9D%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%801%E5%8F%B7%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E3%80%801%E5%BC%8F(2014.12.15リンク切れ確認) |

県内最古の現役映画館 花園館

もともとは勧工場(デパートのような商店)として、大正2年(1913)に開業したという花園館。

大正5年頃に映画の常設館となり、昭和13年(1938)全面改築し、現在に至るらしい。

「県内最古の現役映画館として有名」とのことだが、上映作品の看板類は設置してなく、営業しているか不明だった。

結構最近まで映画を上映していたみたいな情報がネットでは出てくるけど。

横の路地から見た花園館。

| 住所 |

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山尾樽部1-1 |

| 電話番号 |

0186-29-2053 |

| 用途 |

映画館 (もとは工場だったらしい) |

| 竣工 |

大正2年

昭和12年(1937)改装 |

| 座席数 |

180 |

| 駐車場 |

5台 |

| 参考URL |

花園館:(有)建築相談センター

秋北バス時刻表 http://www.shuhokubus-gr.co.jp/local/2612/odate_9kosaka.html(リンク切れ) |

| 交通 |

JR大館駅前から小坂町行き路線バスあり。 7時台から19時台まで運行。1日に9本ほど、約2時間に1本。 |

| 地図 |

Yahoo!地図

MapFan.web

国土地理院・地形図

Google Maps |

小坂町消防団 第三分団本部

第三分團

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山尾樽部1-6-14

電話番号 0186-29-5451

参考:ちず丸http://www.chizumaru.com/czm/tellist-05303G0106X506702.230Y145169.315D0520000000040083S500.htm(2014.12.15リンク切れ確認)

Google Maps

警察分署跡

花園館の向かい、赤い建物のあたりに旧警察分署があったらしい。

ストリートビューをみると、古い火の見櫓は2014年8月以前に解体されてしまったみたい。

明治43年(1910)に設置された花輪警察署小坂分署。

大正初期には、刑事を含む21人の警察官が配置されたという。

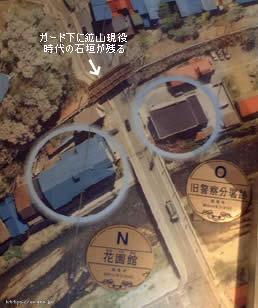

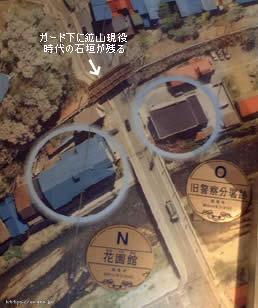

小坂鉱山事務所に展示してあった航空写真。

国土地理院・地形図

Google Maps

小坂鉄道廃線跡の遺構(小坂鉱山敷地内引込線ガード下の石垣)

赤いガーター橋(小坂鉄道の廃線跡)の下に鉱山が現役だった時代の石垣が残る。

国土地理院・地形図

小坂ホテル(久原房之助邸)跡地

久原房之助邸跡地。駐車場になっている。

近くに小川が流れているが、この地形は昔と全く変わらない。

小坂ホテルは、明治34年(1901)、三代目所長 久原房之助の邸宅として建設された。

正式には古館1号役宅。 後ホテルとして利用され、昭和46年(1971)年に解体された。 |

Google Maps

天使館(旧聖園マリア園) 国登録有形文化財

昭和7年(1932年)に、鉱山の従業員子弟の幼児教育機関として建設されたらしい。

要するに鉱夫の子どもたちの幼稚園ってことだろうか。

平成14年(2002年)に修復された。

「天使館」という名称は、当初の施設名が「聖園(みその)天使園」だったことにちなむらしい。

参考:

国登録有形文化財「天使館」(旧聖園マリア園)(小坂町)

Google Maps

永楽町

永楽町の裏路地を歩いてみた。

永楽町は、鉱山時代、料亭・飲み屋が軒を連ねた歓楽街だった。

現在もスナックや居酒屋が残っているが、そのほとんどは廃業していてさびれている。

※2014.12.13追記

ストリートビューで確認すると、左の建物は解体されている。

BARBER SHOPフジシマと、居酒屋とまり水。

永楽町で最も繁盛したのが吉本倶楽部だったという(建築年 明治)。

現在の小坂郵便局は吉本倶楽部の跡地に建てられたもの。

永楽町は、「宵越しの銭は持たぬ」と豪語した鉱山労働者たちでにぎわったという。

現在は当時の面影はほとんどないが、最盛期には芸者などもいた。

永楽町踏切道。

※追記(2014.12.15) この頃はまだ小坂鉄道の貨物線は廃止されていなかったが、2009年に廃止され踏切注意の看板も現在は撤去されている。

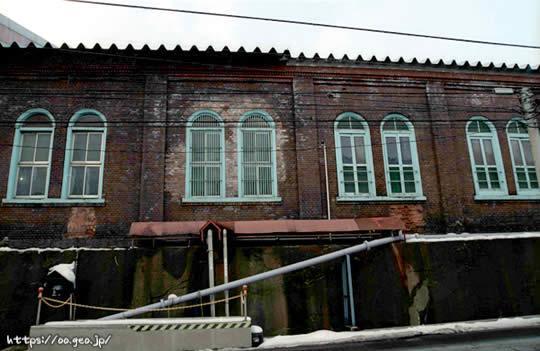

小坂製錬 電錬場 現電気分解(電解)工場 Kosaka Smelting Plant

同和鉱業は現在も現役稼動中で、リサイクル事業をメインに行っている。

そのため頻繁にトラックが出入りするし、空気も悪い。

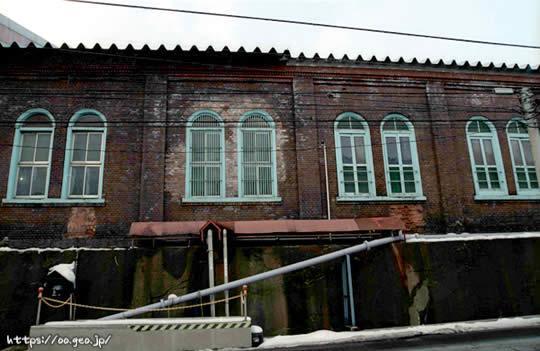

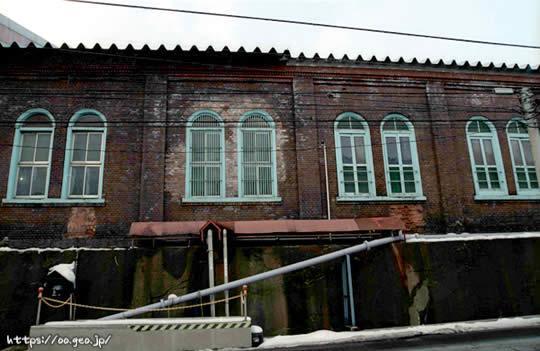

小坂鉱山内の代表的なレンガ建築。

長さ95メートルという長大な建築。

柱間に2つずつ並ぶアーチ型の窓が特徴で、当初は寄棟(よせむね)屋根だった。

大正初期に南側が切妻に改造され藤田組の社章が付けられたが、妻壁は平成10年に増築のため解体された。

参照:鉱山事務所展示パネル解説より |

名称:電錬場(でんれんじょう)(現電解工場)(内部非公開)

住所:〒017-0202 小坂町小坂鉱山字尾樽部

所有者:小坂製錬(株)

建築構造:煉瓦造(れんがぞう)・平屋建・洋小屋・切妻造(きりづまづくり)・鉄板葺 桁行95m×梁間15m

建築年:明治42年(1909)

黒鉱自溶製錬設備完成にともなう、電気銅の生産設備として、明治35年に最初の電錬場が完成した。ところが、明治41年9月に火災で全焼。復旧工事の後完成したのが現在の建物。電錬というのは精錬された粗銅を硫酸液につけ、電気分解によって純度の高い銅に精製し、金銀銅その他有価金属を抽出するもの。鉱山事務所に面していた妻壁は、増築により解体されたが、創建時と同様に稼動している施設として貴重なもの。 |

参考:【特報 追う】秋田・小坂町の挑戦(上)先端技術でレアメタル“発掘” MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/region/tohoku/akita/081124/akt0811240213000-n1.htm(2014.12.15リンク切れ確認)

Google Maps

国土地理院・地形図

「分銅場の坂」と呼ばれる坂道。その突き当たりに見える高い建物が硫酸工場らしい。

硫酸工場ができたことで、大煙突の必要性がなくなったが、この工場も新精錬に移行後は必要がなくなるらしい。

KOSAKAと書かれてあるオレンジの建物があるあたりに、以前は鉱山事務所があったらしい。

電錬場を増築する際に鉱山事務所が邪魔になったので、現在地(鉱山病院跡地)に鉱山事務所を移転・復原した。

「分銅場の坂」をはさんだ向かい側が同和鉱業の事務所になっている。

鉱山事務所に展示されていたパネルによると、左手前の古い木造小屋あたりに明治38年(1905年)頃築の供給所があったらしいが、この古い木造小屋は供給所の関連施設か何かだろうか?

小坂鉱山事務所の展示パネルより、電錬場の内部のようす(時代不詳)。

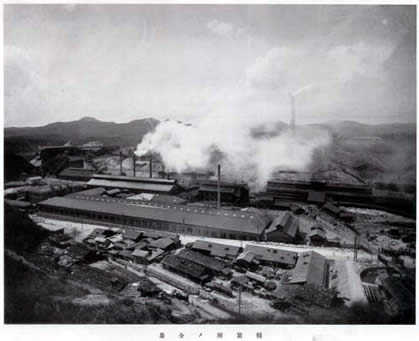

精錬所ノ全景(古絵葉書より)

明治41年以前?長い建物が電錬場だと思う。

手前右側大きな長い瓦造りの建物が電錬場(電気製錬棟/電気分解棟)。

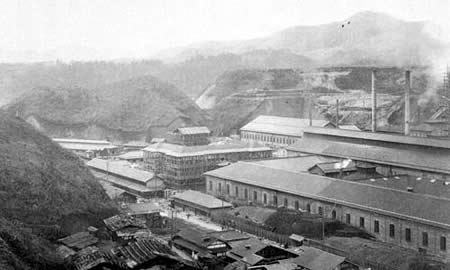

明治37年 小坂鉱山 製錬所(一部) 俯瞰

地元では分銅場(ぶんどうば)と呼ぶ。

火災で全焼する前(初代)?

その左奥の建物は建設中の2代目鉱山事務所。

明治36年頃の鉱山全景。

手前右側の建物が電錬場だと思う。

山神社

電錬場の写真を撮っていたら、なぜか同和鉱業の人がやってきて、同和鉱業の敷地内(?)を車で案内してくれた。

なぜだろう…。

鉱山神社は一般でも自由に拝観できる状態らしい情報をネットでみたことがあるのだが…。

有りがたく思いつつも、もしかして悪いことをしないように監視されていたからか迷惑だったのかと気にかけている。

同和鉱業の敷地内では、電錬場のほかにも藤田組の名前が入った古い建物をみかけた。

間近で見ると予想以上に壮大で、本当はゆっくり見学して写真を撮りたかった。

工場見学会でも開催してくれればいいのに。

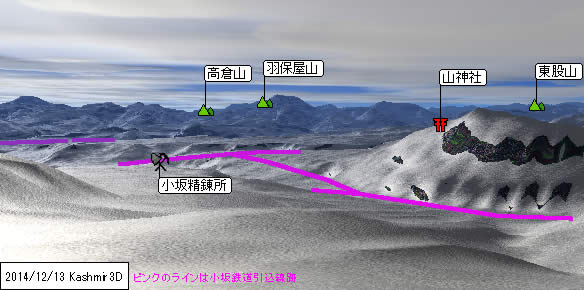

とりあえずお言葉に甘えて、操業中の同和鉱業の一帯と鉱山神社が一望できる山(小坂鉱山の敷地内?)まで連れていってもらい、写真を撮らせてもらった。

右手側の小高い丘の斜面に、山神社が見える。

鉱山の最盛期の夏には、「電気祭り」という山神祭も行われたらしい。

(鉱山特需で景気がよかったのか?)社宅街には電気のつけっぱなしという習慣も生まれたらしい。

ちぎれ雲のようにみえるものは雲でなくて、操業中の同和鉱業の施設の煙。

このあたり一帯は緑化の対象となっていて、ニセアカシアが植えられているんだとか。

山神社 (現存/公開)

慶応年間に最初の鉱山山神社建立。現在の山神社は明治32年(1899)鉱山のほぼ中央にある丘の頂に建立された。鉱夫たちが篤い信仰をあつめた山神社は、明治39年(1906)に鉱山のほぼ中央にある丘の頂に建立された。本殿は一間社流造で、方三間向拝付の拝殿がその前に建っている。本殿は、鉱山のどこからでも視野におさまるように配慮されている。

参照:鉱山事務所展示パネルより |

参考:ニセアカシア「要注意リスト」に 駆除の動き 養蜂業者に危機感 :YOMIURI ONLINE(「鉱毒によって植物が育たなくなった秋田県・小坂鉱山で唯一根付き、自然環境の回復に大きな成果をもたらした。」との記述)(2014.12.15リンク切れ確認)

国土地理院地形図

Google Maps

〒017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山

夕刻、東大館駅に戻る。

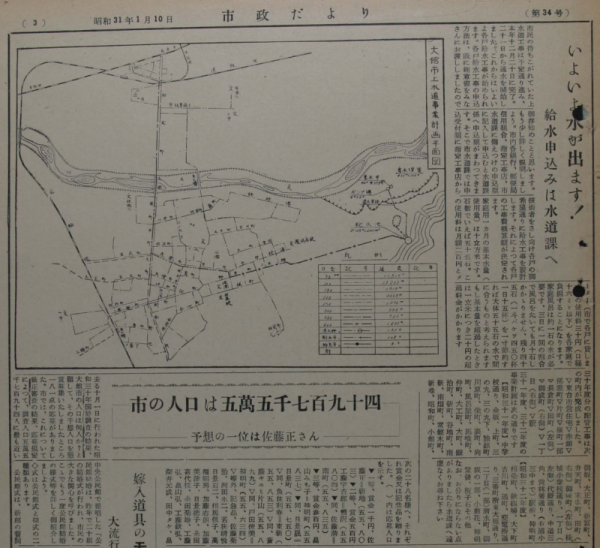

五万分一地形図「大館」 弘前7号

大正3年測図

昭和14年修正測図

参謀本部

![J-STAGEの資料(花岡鉱山堤沢鉱床の露天採掘)[PDF]より](https://oo.geo.jp/img/2009/09/hanaoka-kogyo-map.gif)

![J-STAGEの資料(花岡鉱山堂屋敷鉱床の採鉱法について)[PDF]より](https://oo.geo.jp/img/2009/09/doyashikoi-kosyo-map.gif)